赤ワインと牛肉の深い味わい。コトコト煮込まれたビーフシチューは、洋食の中でも特別な“ごちそう”です。今回は、そんなビーフシチューのヨーロッパでのルーツから、日本の家庭に広まった背景まで、その「おいしさ」に隠された歴史の物語をお届けします。

- ビーフシチューのルーツはフランスの郷土料理「ブフ・ブルギニヨン」

- 明治期に日本へ伝わり、昭和に家庭料理として定着

- 市販ルウやレトルト食品の登場で、より身近な存在に

ヨーロッパ生まれの煮込み料理

ビーフシチューの原型は、フランスの「ブフ・ブルギニヨン(Boeuf Bourguignon)」です。ブルゴーニュ地方で生まれたこの料理は、赤ワインと香味野菜で牛肉をやわらかく煮込むのが特徴。他にもイタリアにはトマトベースの煮込み、ドイツには濃厚なグレイビーソースを使うスタイルがあり、ヨーロッパ各地に「肉を煮込む文化」が根づいています。

煮込み料理は、かたい肉を柔らかくする生活の知恵であり、家庭のあたたかさを感じさせる料理として古くから愛されてきました。

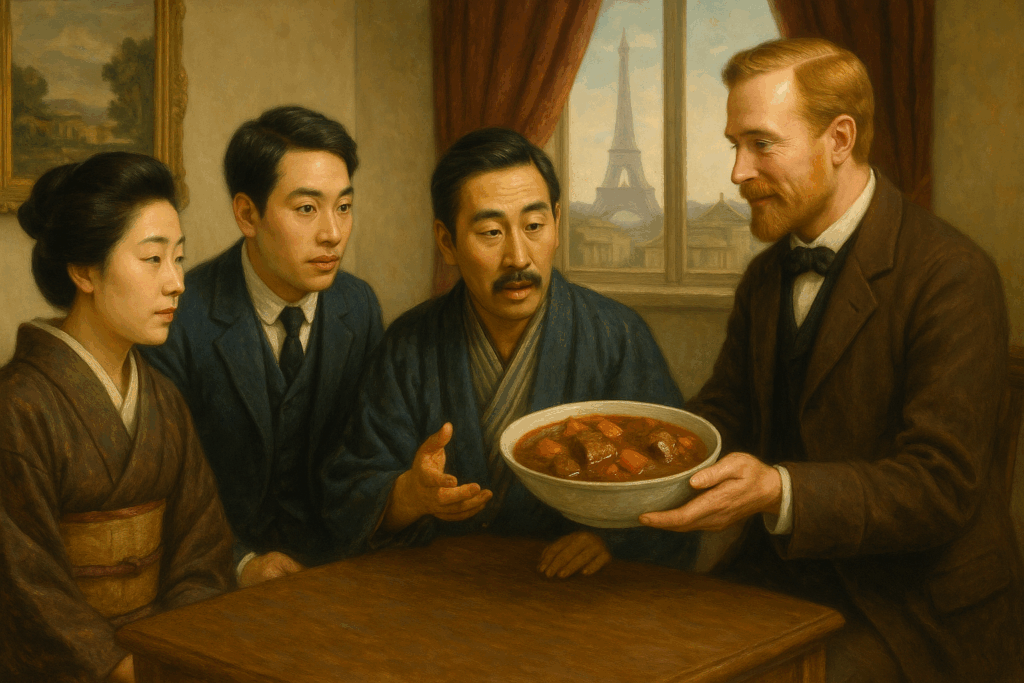

明治の文明開化と洋食の登場

明治時代、西洋文化が一気に流入する中で、西洋料理もまた新しい時代の象徴として受け入れられました。ビーフシチューはそのひとつで、当初は上流階級や軍隊の食事として提供されていました。

やがて東京や横浜の洋食店で提供されるようになり、大正から昭和にかけては、少しずつ家庭にも広がっていきました。特にデミグラスソースが知られるようになると、ビーフシチューも“憧れの味”として親しまれていきます。

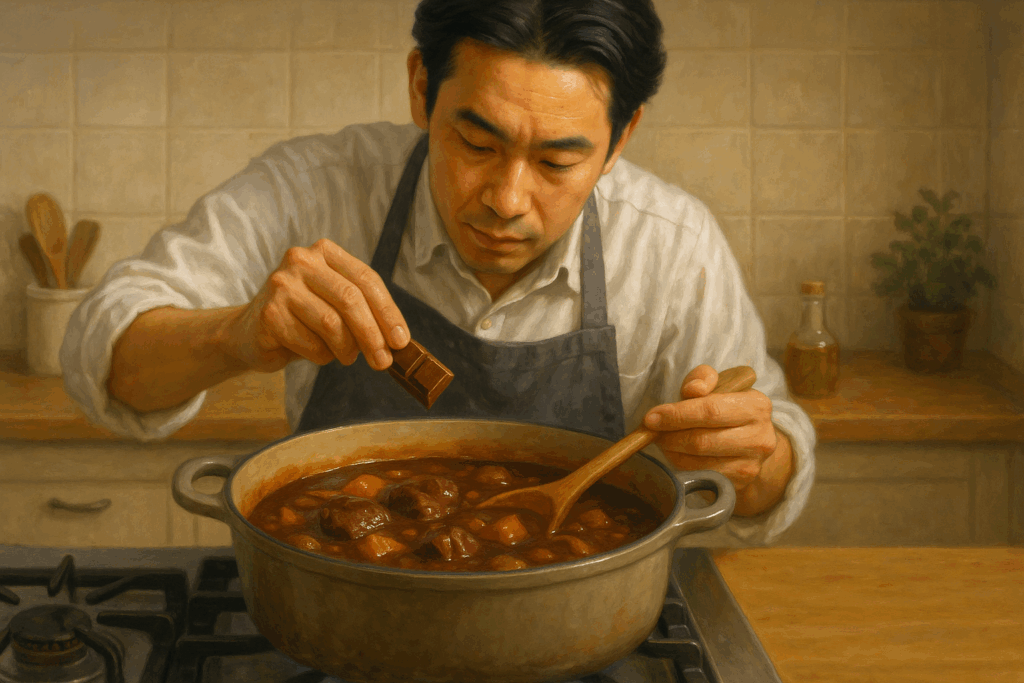

家庭の味としての進化

昭和30年代以降、市販のルウや缶詰ソースの登場で、ビーフシチューは家庭でも手軽に作れる料理になりました。冬の定番メニューとして、カレーや肉じゃがと並ぶ「煮込み三兄弟」のひとつに。

また、隠し味にチョコレートを加える、次の日はご飯にかけてカレー風にリメイクするなど、日本ならではのアレンジも豊富です。今ではレトルトや冷凍食品でも高品質なビーフシチューが登場し、一人暮らしや高齢者にも人気のメニューとなっています。

まとめ

ビーフシチューは、フランス生まれの料理が時代とともに姿を変えながら、日本の家庭料理として受け入れられてきた一皿です。煮込む手間がかかるぶん、そこには「誰かのために」「自分のために」時間をかけるやさしさが込められています。

🍽️「今日はゆっくり煮込もうか」。そんな一言があるだけで、日常がすこし特別になる。ビーフシチューは、そんな時間をくれる料理なのです。

ココちゃん

ココちゃんビーフシチューって、食べると心までほっとするよね。

コトコト煮込まれたやさしさが、ひと口ずつ伝わってくるの。

作成者:ココレス編集部

*写真はイメージです。

ココレス編集部は、シニア世代とそのご家族に役立つ情報をわかりやすくお届けするチームです。

脳トレや暮らしの知恵から、健康・介護・お金に関する専門家監修記事まで、幅広いテーマを扱っています。

「大切に想う気持ちを守る」というココレスの理念のもと、日常に寄り添い、安心と発見を感じてもらえる記事作りを心がけています。