「目の前で人が倒れたら、どうしたらいいの?」

そんな緊急の場面、誰でも慌ててしまうものです。特に高齢者のご家族がいる方にとって、救急車の正しい使い方を知っておくことは、いざというときの備えになります。

この記事では、救急車を呼ぶタイミングや伝えるべき情報、到着までにできることなどを、わかりやすくご紹介します。

【記事のポイント】

- 命に関わる症状があれば迷わず119番に通報を

- 救急車の呼び方には「順序」と「伝える内容」がある

- 高齢者は普段から必要情報をまとめておくと安心

- 迷ったときは「#7119」などの相談窓口を活用

救急車を呼ぶべき症状とは?

救急車を呼ぶ目安は、「命に関わる危険があるかどうか」です。

たとえば次のような症状が見られたら、迷わず通報しましょう。

- 意識がない、呼びかけに反応しない

- 呼吸が苦しそう、または止まっている

- 激しい胸の痛みや圧迫感がある

- 大量出血や高熱によるけいれん

- 手足のまひやろれつが回らない(脳卒中の疑い)

「これは大したことじゃないかも」と迷っても、119番に相談して判断を仰ぐことができます。

119番のかけ方と伝える情報

救急車を呼ぶときは、電話で「119番」にかけます(携帯・固定電話どちらでもOK)。

最初に「火事ですか?救急ですか?」と聞かれるので、「救急です」と伝えましょう。

そのあと、次の5点を落ち着いて伝えるのがポイントです。

- 何が起きたか(例:「祖母が倒れて動きません」)

- 正確な場所(住所や目印)

- 患者の年齢・性別

- 現在の状態(呼吸・意識・けいれんの有無など)

- 通報者の連絡先

オペレーターの指示に従えば、応急処置のアドバイスを受けられることもあります。

高齢者の備えと迷ったときの相談先

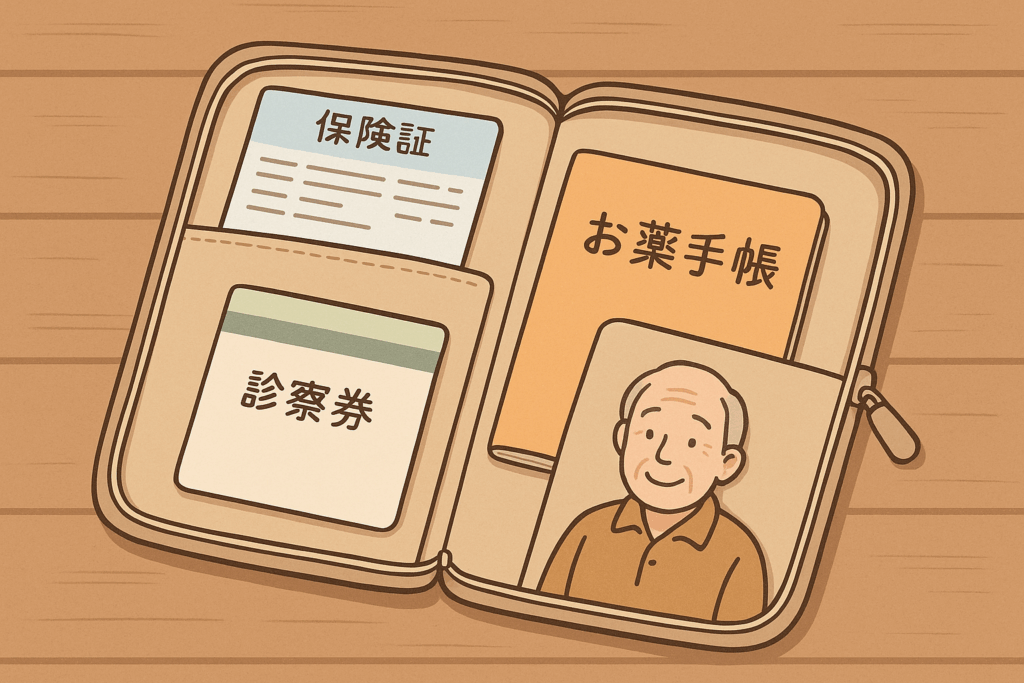

高齢者がいるご家庭では、以下のような準備をしておくと安心です。

- 保険証・お薬手帳・診察券をまとめて保管

- 持病・服薬・かかりつけ医の情報を紙に書いて冷蔵庫や玄関に貼る

- 地域の「救急情報カード」や「命のバトン」などを活用

また、「救急車を呼ぶべきか迷うとき」は、救急安心センター「#7119」へ相談を。

看護師などの専門スタッフが24時間対応しており、緊急性の判断をサポートしてくれます(一部地域のみ)。

お住まいの自治体の広報で確認しておくとよいでしょう。

まとめ

救急車は命を守る大切なツールです。

正しい使い方を知っておけば、いざというときにも慌てず行動できます。

「知らなかった」で後悔しないために、日ごろからの備えと知識の習得が大切です。

今日から少しずつ、できる準備をはじめてみましょう。

ココちゃん

ココちゃん救急車の呼び方、ちゃんと覚えておこうっと!

いざというとき、落ち着いて対応したいもんね♪

作成者:ココレス編集部

*写真はイメージです。

ココレス編集部は、シニア世代とそのご家族に役立つ情報をわかりやすくお届けするチームです。

脳トレや暮らしの知恵から、健康・介護・お金に関する専門家監修記事まで、幅広いテーマを扱っています。

「大切に想う気持ちを守る」というココレスの理念のもと、日常に寄り添い、安心と発見を感じてもらえる記事作りを心がけています。