高齢化が進むいまの日本で、「介護」はとても身近なテーマになっています。

でも実は、家族や地域でお年寄りを支えてきた“介護のこころ”は、昔から大切にされてきた文化でもあるのです。

この記事では、昔の介護のかたちから、今の制度ができるまでの流れを、やさしくたどってみましょう。

- 昔の介護は「家族や地域」が中心

- 社会の変化とともに「制度」として整ってきた

- これからは「地域みんなで支える介護」へ

むかしの介護は家族と地域のなかにあった

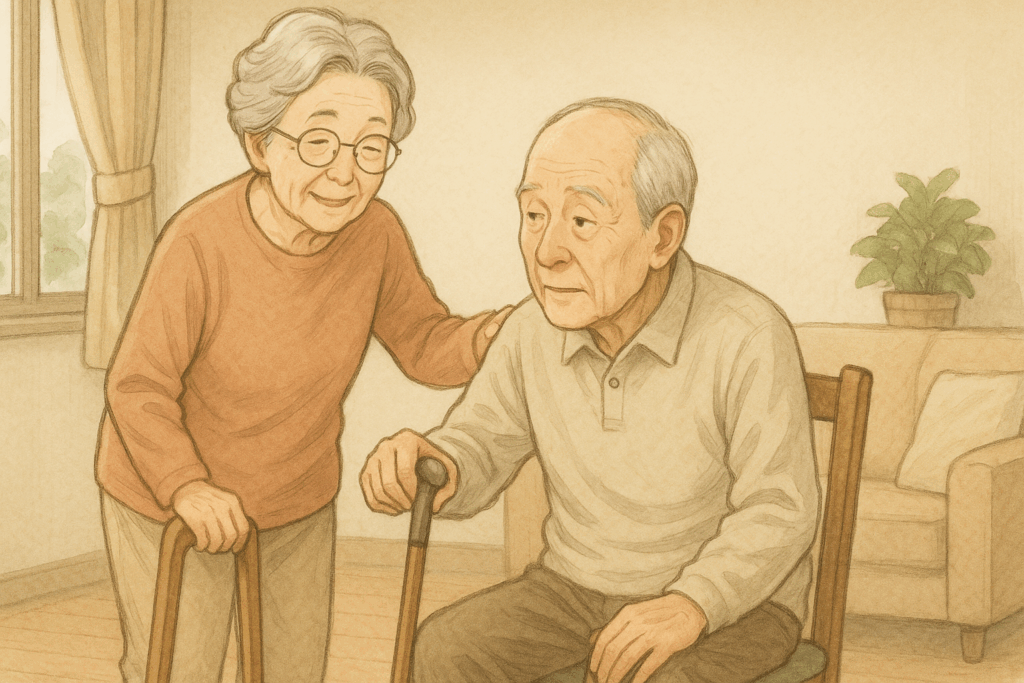

昔の日本では、「年を取ったら家族が面倒を見る」というのがごく自然なことでした。

特に農村では、祖父母と子や孫が一緒に暮らす大家族が多く、家の中で世代をこえて支え合う介護のかたちがありました。

さらに、近所同士が助け合う「相互扶助(そうごふじょ)」の文化も強く、地域ぐるみでお年寄りを見守っていたのです。

介護は「家族のこと」でもあり、「地域みんなのこと」でもありました。

介護が“社会のしくみ”として動きはじめた

時代が進み、核家族(おじいちゃんおばあちゃんと別に暮らす家族)が増えると、家族だけでの介護がむずかしくなってきました。

1980年代ごろからは、「老老介護」や「介護うつ」といった問題も社会で話題になり、「家族だけに負担がかかるのは大変だ」という声があがるように。

そこで、1990年代から介護を社会全体で支える制度づくりが進められました。

「家の中だけで頑張る」のではなく、「社会みんなでお年寄りを支えよう」という考えが広まっていきました。

介護保険制度とこれからのかたち

2000年には、ついに「介護保険制度」がスタート。 これにより、ケアマネジャーによる計画(ケアプラン)にそって、訪問介護やデイサービス、ショートステイなどのサービスが利用できるようになりました。 利用者は1〜3割の自己負担で、安心して介護サービスを受けられる仕組みが整ったのです。 さらに今は、「地域包括ケアシステム」という考え方が進められ、医療・介護・生活支援などを地域まるごとで支える新しいかたちへと変わってきています。

介護は「家族だけ」「制度だけ」ではなく、地域の力を合わせて支えていく時代になっています。

まとめ

介護の歴史は、長いあいだ続いてきた人と人とのやさしいつながりの歴史でもあります。

昔は家族の中で自然と行われていた介護も、今では社会の制度の中でたくさんの人の手によって支えられています。

でも、変わらないのは、「大切な人を支えたい」というやさしい気持ち。

これからも、制度を上手に活かしながら、ひとりひとりの思いやりがつながる介護が大切にされていきます。

ココちゃん

ココちゃんむかしも今も、“だれかを想うこころ”って、ずっと続いてきたんだね。

やさしさって、形を変えて受け継がれていくんだなあ〜♪

作成者:ココレス編集部

*写真はイメージです。

ココレス編集部は、シニア世代とそのご家族に役立つ情報をわかりやすくお届けするチームです。

脳トレや暮らしの知恵から、健康・介護・お金に関する専門家監修記事まで、幅広いテーマを扱っています。

「大切に想う気持ちを守る」というココレスの理念のもと、日常に寄り添い、安心と発見を感じてもらえる記事作りを心がけています。