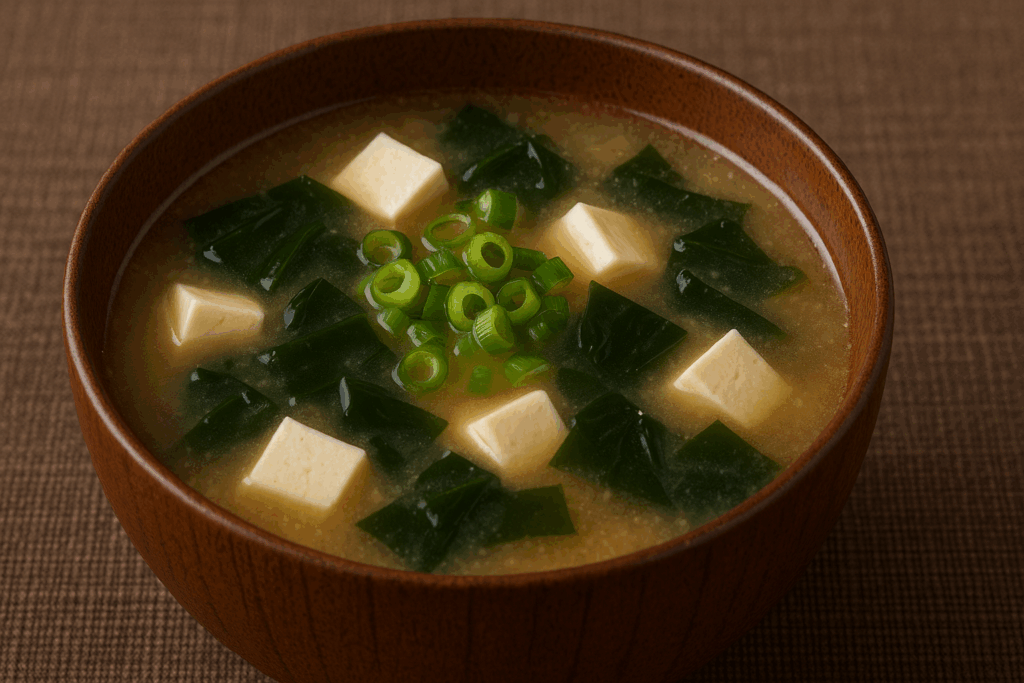

寒い日に湯気とともに立ちのぼる、味噌とだしのやさしい香り。

たっぷりの野菜と豚肉を煮込んだ「豚汁(とんじる)」は、

家庭の食卓でも、給食でも、誰もが一度は味わったことのある“ほっとする和の一品”です。

今回は、そんな豚汁のルーツや広まり方、地域ごとの違いまで、あたたかい視点でご紹介します。

- 豚汁は明治期に広まった“肉入り味噌汁”がルーツ

- 栄養満点で、庶民の力めしとして定着

- 地域ごとの呼び方や具材に違いあり

- 防災食やアウトドア料理としても活躍

豚汁の原型は「肉入り味噌汁」

豚汁のルーツは、江戸時代後期から明治時代に登場した「肉入りの味噌汁」にあります。

当時、日本では仏教の影響により長らく肉食が避けられていましたが、

明治維新以降の“肉食奨励”の流れの中で、豚肉が一般にも浸透していきました。

それまで精進料理が中心だった家庭にも、徐々に肉を取り入れた料理が登場。

豚肉と味噌を合わせて煮込むこのスタイルが、「豚汁(とんじる/ぶたじる)」として広がっていったのです。

庶民の栄養食としての定着

豚汁は、肉体労働の多かった時代の「力めし」として親しまれました。

豚肉はたんぱく質とビタミンB群が豊富で、味噌との相性も抜群。

そこに大根・にんじん・ごぼう・こんにゃくなどの根菜類を加えることで、

栄養バランスのとれた一品に仕上がります。

昭和の高度経済成長期には、給食や社員食堂でも広く提供され、

“ご飯と豚汁”だけで満足できる献立として定番化しました。

地域ごとの呼び名と味つけの個性

東日本では「とんじる」、西日本では「ぶたじる」と読むことが多く、

地域によって味噌の種類や具材にも特徴があります。

・関東:赤味噌+合わせ味噌が主流

・関西・九州:白味噌や麦味噌も使用

・具材:里芋やさつまいも、豆腐、白菜など家庭によってバラエティ豊か

また、アウトドアや災害時にも人気のメニューで、

豚缶や味噌、常備野菜を使えば、簡単かつ心温まる一品が完成します。

まとめ

豚汁は、明治の食文化の転換期から生まれ、

庶民の台所や給食、そして現代の家庭やアウトドアシーンにまで広く根づいてきた料理です。

湯気とともに立ちのぼる味噌の香りには、

体だけでなく心まであたためる力があるのかもしれません。

🍲 今日もまた、湯気の向こうで誰かが「いただきます」と手を合わせています。

ココちゃん

ココちゃんお味噌の香りって、なんだかホッとするよね〜!

お野菜もたっぷりで、元気になれる一杯でした♪

作成者:ココレス編集部

*写真はイメージです。

ココレス編集部は、シニア世代とそのご家族に役立つ情報をわかりやすくお届けするチームです。

脳トレや暮らしの知恵から、健康・介護・お金に関する専門家監修記事まで、幅広いテーマを扱っています。

「大切に想う気持ちを守る」というココレスの理念のもと、日常に寄り添い、安心と発見を感じてもらえる記事作りを心がけています。