ごはん、味噌汁、焼き魚、漬物――

日本人にとって当たり前の食卓には、実は千年以上の歴史と知恵が詰まっています。

この記事では、和食がどのように生まれ、育まれ、今に受け継がれてきたのかを、やさしくひもといてご紹介します。

- 和食の起源は米と自然の恵みから

- 武士・庶民・西洋文化の影響を受けつつ進化

- 2013年、ユネスコ無形文化遺産に登録

すべては「お米」から始まった

和食の中心には、いつも「ごはん」がありました。

稲作は縄文時代の終わり頃から始まり、弥生時代にはすでに日本人の主食に。お米は食べ物であるだけでなく、神への供え物としても扱われ、豊作を祈る行事の中心でもありました。

副食としては、川や海でとれる魚介類、山から採れる山菜やきのこ、大豆などが使われており、自然とともにある暮らしの中で、栄養をとる工夫がなされていました。

貴族と僧侶が育てた「素材を活かす料理」

奈良・平安時代になると、貴族の食事には儀式的な意味が加わります。

「大饗(たいきょう)」と呼ばれる宴の場では、肉を避けた精進料理の原型が広まり、味噌・酢・酒などの調味料が使われはじめました。

この頃の料理では「素材の味を活かす」「盛り付けや器にも美意識を込める」といった、現代の和食に通じる感性がすでに育まれていたのです。

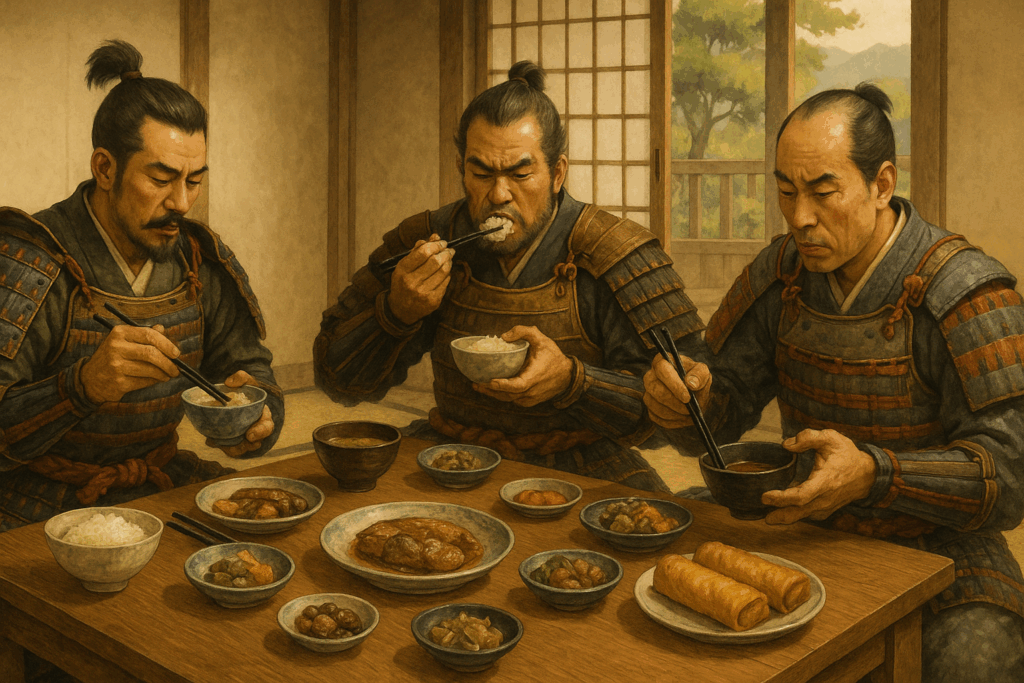

武士と庶民が作った“日常の和食”

鎌倉時代には、武士の登場によって食事はより質素で実用的に。「一汁一菜」スタイルが広まり、禅宗の影響で豆腐や野菜を中心とした精進料理が庶民にも浸透していきます。

室町時代には格式を重んじる「本膳料理」が登場し、食事の形式が整っていきました。

そして江戸時代になると都市文化の発展により、握り寿司や天ぷら、そばなどの屋台料理が流行。食は「家庭だけでなく、街でも楽しむもの」へと変化していきます。

まとめ

和食は、単なる日本の料理ではなく、自然への感謝や健康への配慮、そして人と人をつなぐ心が込められた文化です。

時代ごとの人々の暮らしとともに変化しながら、現代まで受け継がれてきました。2013年にはその価値が認められ、ユネスコ無形文化遺産にも登録されています。

今日の食卓に並ぶごはんや味噌汁にも、そんな深い歴史と知恵が息づいているのです。たまにはその背景に思いをはせながら、ゆっくりと味わってみてはいかがでしょうか。

ココちゃん

ココちゃん和食の歴史ってすごいね!毎日食べてるごはんに、こんなに深いストーリーがあるなんて…今日のお味噌汁、いつもより大切に飲みたくなっちゃった♪

作成者:ココレス編集部

*写真はイメージです。

ココレス編集部は、シニア世代とそのご家族に役立つ情報をわかりやすくお届けするチームです。

脳トレや暮らしの知恵から、健康・介護・お金に関する専門家監修記事まで、幅広いテーマを扱っています。

「大切に想う気持ちを守る」というココレスの理念のもと、日常に寄り添い、安心と発見を感じてもらえる記事作りを心がけています。