餃子にラーメン、チャーハンに回鍋肉(ホイコーロー)。

日本人にとってすっかり馴染み深い中華料理は、じつは何千年もの歴史を持つ食文化です。

この記事では、「へぇ、そうだったんだ」と思えるような中華料理の成り立ちと変化を、やさしくご紹介します。

- 中華料理の起源は約5000年前の中国にある

- 王朝ごとの特色や思想が料理に反映されてきた

- 日本との出会いや“町中華”の誕生など、現代につながる歩みも紹介

中国料理の始まりは紀元前

中華料理のルーツは、今から約5000年前の黄河流域の農耕文化にさかのぼります。

当時は粟(あわ)や小麦を中心に、蒸す・焼くといった加熱法が発展し、「火」と「水」を使い分ける調理技術が芽生えていました。

紀元前206年、漢の時代には宮廷料理や宴会料理の文化が確立。

唐の時代(618〜907)には、点心(軽食)が登場し、お茶と共に楽しむ習慣が広がりました。

🍵 点心は、現代の中華バイキングにもつながる文化です。

料理が“学問”に。中華料理の黄金時代

宋代や元代になると、料理が単なる食事ではなく、医食同源の思想と結びつくようになります。

代表的な考えが「四性五味(しせいごみ)」です。

四性:冷・涼・温・熱(食材が体に与える温度的な性質)

五味:酸・苦・甘・辛・鹹(塩味)

こうした思想は、中国の薬膳料理に深く根づき、健康のための料理が発展する土台となりました。

🧠 食べることは生きること、そして治すこと——そんな哲学がありました。

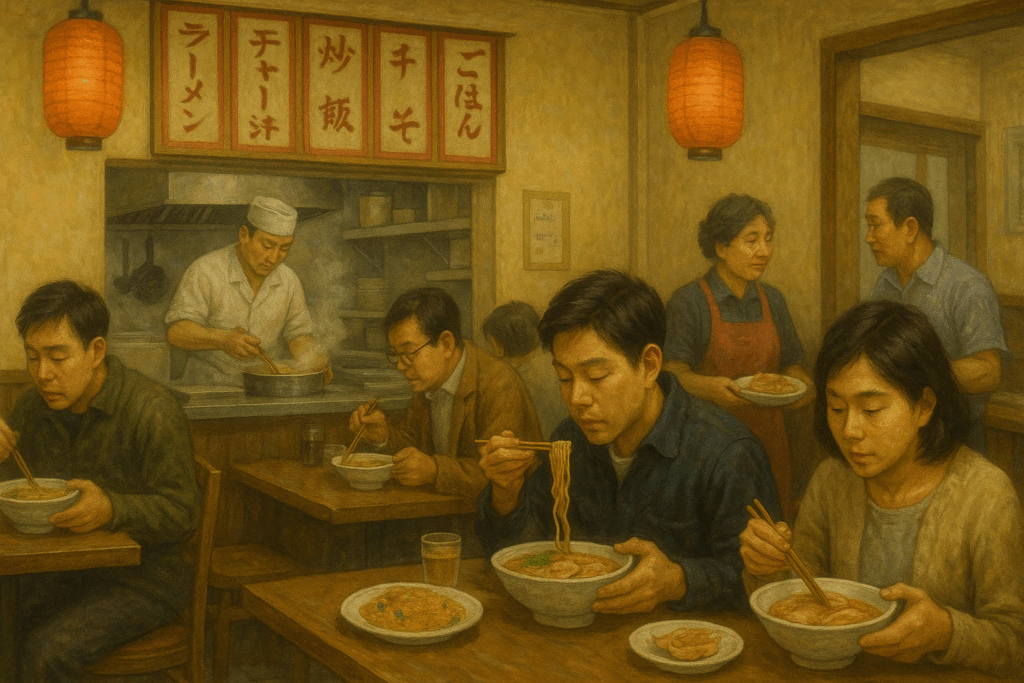

日本に根づいた“町中華”の味

明治時代末期には、中国からの移民が横浜・神戸・長崎に中華街を形成。

その後、戦後の復興期にはラーメンやチャーハンが日本の家庭や食堂に定着し、「町中華」という独自のスタイルが広まりました。

昭和40年代には、出前のラーメンや中華そばが人気に。

「町中華」は、家族で気軽に楽しめる外食文化として親しまれるようになりました。

🍜 現在でも、昭和の雰囲気を残す中華食堂は、多くの人にとって懐かしい味の象徴です。

まとめ

中華料理は、約5000年の歴史の中で、王朝文化・思想・民間の工夫を取り入れながら発展してきました。

今や世界中に広がり、日本の食卓でもおなじみの存在です。

その一皿には、遥か昔から続く知恵と文化が息づいています。

「今日のごはん、中華にしようかな」——その選択の背景に、ちょっとした歴史の旅があると感じてみてください。

ココちゃん

ココちゃんラーメンひとつにも、五千年のストーリーがあるんだね!

いつもの中華がもっと楽しくなっちゃう!

作成者:ココレス編集部

*写真はイメージです。

ココレス編集部は、シニア世代とそのご家族に役立つ情報をわかりやすくお届けするチームです。

脳トレや暮らしの知恵から、健康・介護・お金に関する専門家監修記事まで、幅広いテーマを扱っています。

「大切に想う気持ちを守る」というココレスの理念のもと、日常に寄り添い、安心と発見を感じてもらえる記事作りを心がけています。