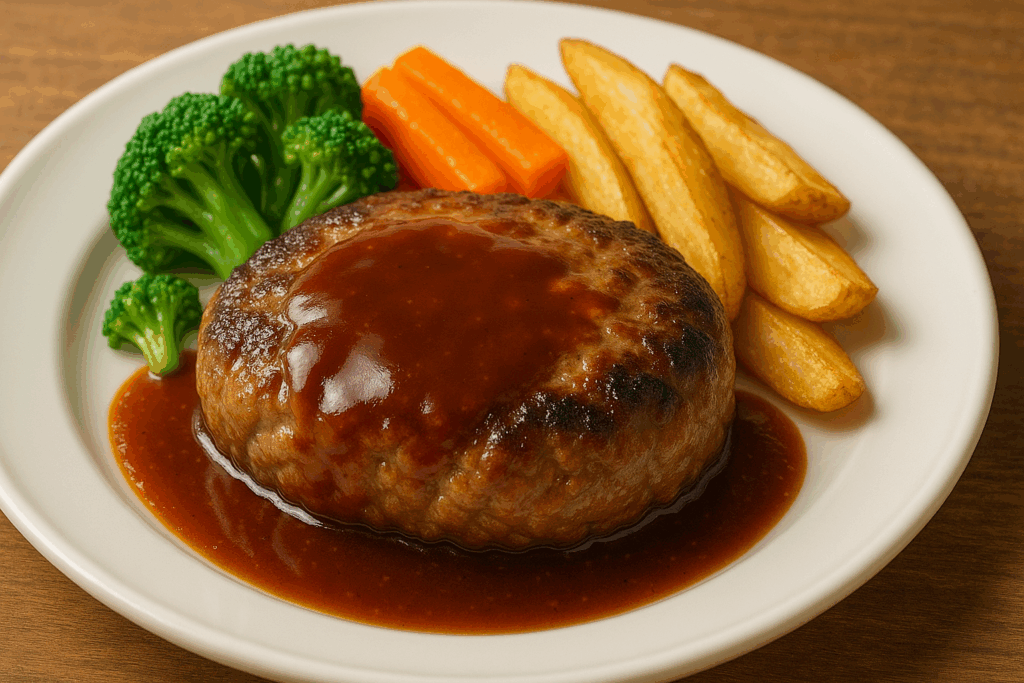

ハンバーグ、オムライス、ビーフシチュー。

今や家庭でも外食でも定番となった「洋食」ですが、実はそのルーツは異国の文化にあります。

明治時代の文明開化とともに日本にやってきた西洋の料理たちは、長い年月を経て私たちの暮らしの中で独自の進化を遂げました。

この記事では、日本における洋食の歴史と変遷を、懐かしいエピソードとともにたどります。

- 洋食は明治維新とともに導入された西洋文化の一部

- 大正〜昭和期にかけて家庭料理へと変化

- 戦後は外食文化として発展し、今や和食と融合

- 昭和レトロブームで再評価が進む

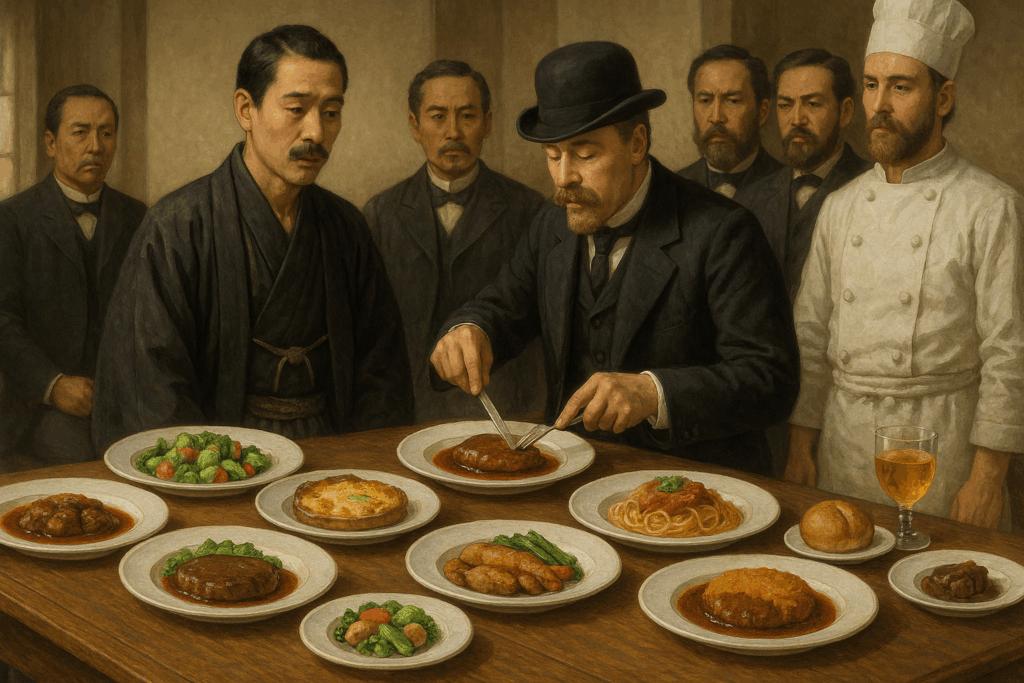

洋食のはじまりは明治時代

明治維新の後、日本は急速に西洋化の波に飲まれていきます。

その中で「洋食」は文明開化の象徴として注目され、まずは政府関係者や軍人の栄養管理目的で導入されました。

当時はビフテキ(ステーキ)やスープ、パンなどが中心で、まだ一般庶民には遠い存在。

明治5年には銀座に日本初の「洋食屋」が登場。

ナイフやフォークに慣れない人々は、手で食べることもあったとか。

🍽 文明開化が生んだ“異国のごちそう”は、少しずつ日本人の舌になじんでいきました。

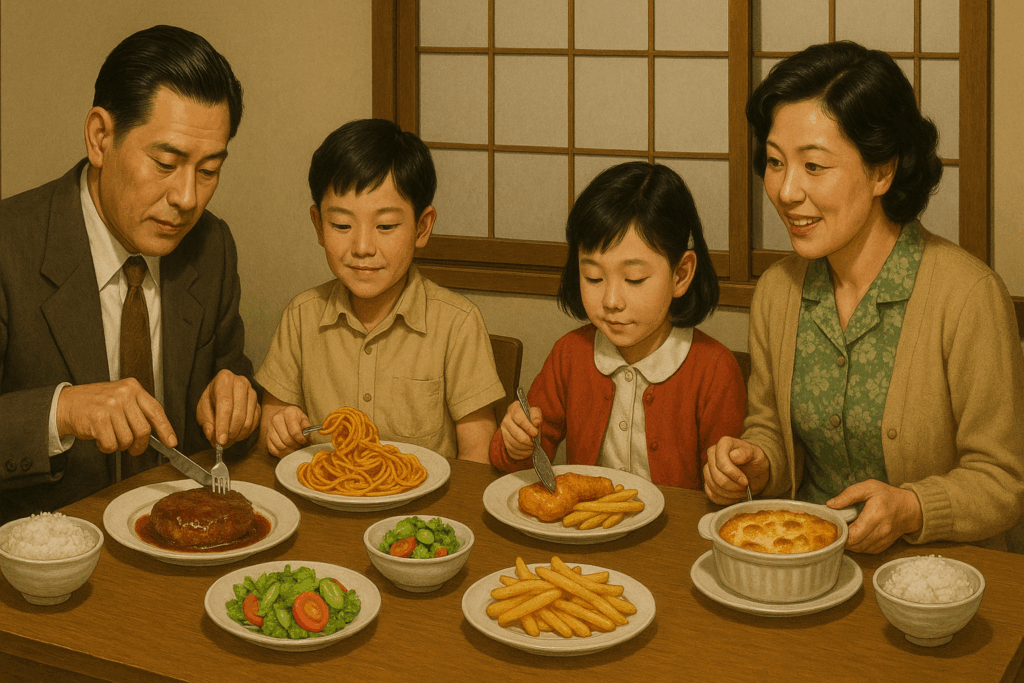

家庭に入った“にっぽんの洋食”

大正から昭和初期にかけて、学校給食や官公庁食堂でも洋食が広まり、やがて一般家庭にも浸透。

とはいえ、当時は食材や調理道具に限りがあり、西洋料理を日本流にアレンジする工夫が求められました。

この頃に生まれた代表的な洋食には、ハヤシライス、オムライス、カレーライスなどがあります。

これらは味噌や醤油など日本の調味料を活かし、日本人の口に合う“和洋折衷”スタイルに。

🍛 洋食は、日本の台所で「家庭の味」へと変身を遂げたのです。

“ごちそう”から“日常”へ――洋食の今

戦後の高度経済成長期には、街に洋食屋やデパートのレストランが次々と登場。

ハンバーグやナポリタン、エビフライなどが“家族で楽しむ外食”として人気を博しました。

平成以降になると、ファミリーレストランや冷凍食品の普及によって、洋食は日常の食卓へと完全に溶け込むようになります。

ごはんと一緒に食べる、味噌汁がつく、そんな日本式の洋食は、今では和食と並ぶ存在です。

🍴 さらに最近では「昭和の洋食」が再評価され、ナポリタンやドリアといったレトロなメニューが注目されています。

まとめ

洋食は、西洋からやってきた“異文化”でありながら、日本で独自の進化を遂げた「もう一つの和食」です。

それぞれの時代で、家庭や外食文化とともに親しまれてきたその姿は、今も多くの人の記憶と食卓に生き続けています。

今度オムライスを食べるときには、その一皿に込められた歴史と文化にも思いを馳せてみてください。

ココちゃん

ココちゃんナポリタンって日本生まれだったんだ!

昔ながらの洋食って、どこか懐かしくてあったかいね。

作成者:ココレス編集部

*写真はイメージです。

ココレス編集部は、シニア世代とそのご家族に役立つ情報をわかりやすくお届けするチームです。

脳トレや暮らしの知恵から、健康・介護・お金に関する専門家監修記事まで、幅広いテーマを扱っています。

「大切に想う気持ちを守る」というココレスの理念のもと、日常に寄り添い、安心と発見を感じてもらえる記事作りを心がけています。