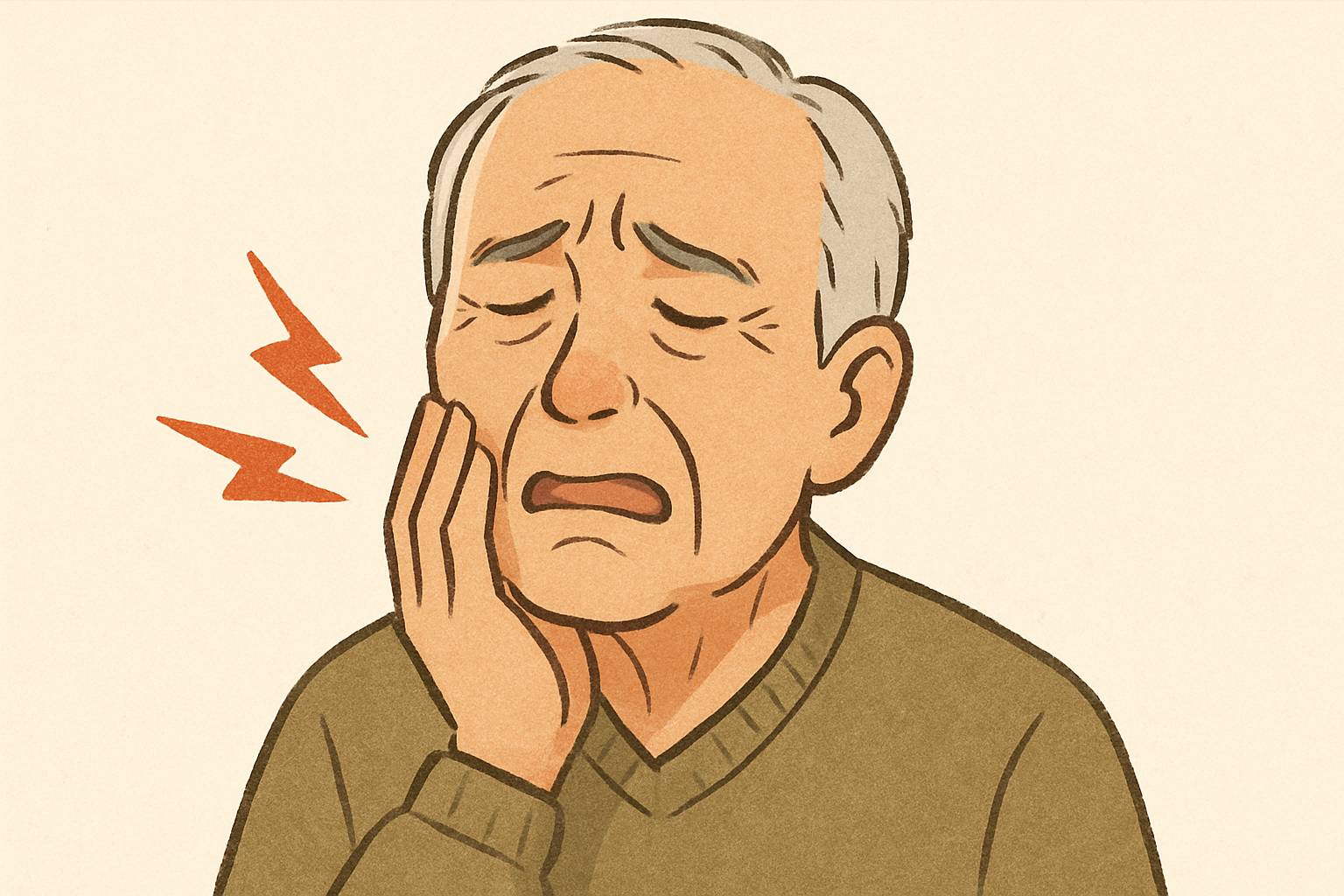

「最近、食事がしづらい」「話しにくくなった」――そんな違和感は、口の中からのSOSかもしれません。

口腔の健康は、“食べる・話す・笑う・生きる”すべての基本です。

この記事では、高齢者に多く見られる口腔トラブルの原因と予防法を、やさしくわかりやすく解説します。

- 歯周病や虫歯など、高齢期に起きやすい5つの口腔トラブルを紹介

- それぞれの症状・原因・対策を具体的に解説

- 毎日のケアと定期検診で、大きなトラブルを予防できる

- 食べる力・話す力が健康と生活の質を支える

高齢者の8割が悩む「歯周病」と「根面う蝕」

年齢とともに増える口腔の悩みの代表格が「歯周病」と「虫歯(特に根元)」です。

歯周病は歯ぐきが腫れたり、出血したりする病気で、進行すると歯が抜ける原因に。高齢者の約8割がかかっているとも言われています。

また、加齢で歯ぐきが下がると歯の根元が露出し、虫歯になりやすくなります(根面う蝕)。特に口が乾きやすい方は要注意です。

予防法は?

- 歯と歯ぐきの間まで丁寧にみがく

- フッ素入り歯みがき粉を使う

- 食後のうがいや口内の保湿

- 3〜6か月に1回の歯科受診

🪥「痛くないから」と放置せず、違和感があれば早めに相談を。

口の渇き・舌の痛み…意外と多いトラブルたち

「口がネバネバする」「舌がピリピリする」などの症状も、高齢期によく見られます。

口腔乾燥症(ドライマウス)は、加齢や薬の副作用、ストレスなどが原因で唾液が減少する状態。

また、見た目に異常がないのに舌に痛みを感じる「舌痛症」も、心身のバランスの乱れからくることがあります。

予防・対策は?

- こまめな水分補給、唾液腺マッサージ

- 口腔体操(パ・タ・カ・ラ体操など)

- 精神的ストレスのケアや栄養の見直し

- 入れ歯の調整や医療機関の相談も有効

💧唾液は「天然のうがい薬」。毎日の習慣が口の健康を守ります。

「むせる・飲み込みにくい」は誤嚥リスクのサイン

誤嚥性肺炎は、食べ物や唾液に含まれる細菌が気管に入り込むことで肺に炎症を起こす病気。

むせやすくなった、飲み込みにくくなったというのは、そのリスクを示すサインです。

寝たきりや口腔ケア不足によってリスクはさらに高まります。

予防法は?

- 食後の歯みがきや口腔清掃を欠かさない

- 嚥下体操や舌・首の筋トレを習慣に

- 必要に応じて嚥下リハビリや専門家の指導を受ける

🗣「食べる力」は「生きる力」。小さなケアが大きな安心につながります。

まとめ

高齢になると、口腔トラブルはただの不快感では済まされず、命にかかわることもあります。

でも、日々のケアとプロの力を上手に活用すれば、多くは防ぐことができます。

🍽️「よく噛める」「美味しく食べられる」――それは、人生を豊かにする土台。

今ある口の機能を、これからも長く保てるよう、今日からできることを少しずつ始めてみましょう。

ココちゃん

ココちゃんお口って、すごいパワーを持ってるんだね!

毎日のケアで、笑顔も元気も守っていこ〜!

作成者:ココレス編集部

*写真はイメージです。

ココレス編集部は、シニア世代とそのご家族に役立つ情報をわかりやすくお届けするチームです。

脳トレや暮らしの知恵から、健康・介護・お金に関する専門家監修記事まで、幅広いテーマを扱っています。

「大切に想う気持ちを守る」というココレスの理念のもと、日常に寄り添い、安心と発見を感じてもらえる記事作りを心がけています。