介護のこと、健康のこと、生活のちょっとした不安――

「誰に相談したらいいか分からない…」そんなときに頼れるのが、地域包括支援センターです。

全国すべての市区町村に設置されている、高齢者の暮らしを総合的に支える“地域の相談窓口”。

この記事では、その役割や利用方法を、やさしくご紹介します。

- 地域包括支援センターは高齢者支援の総合窓口

- 介護、健康、生活、権利の悩みに専門チームが対応

- 利用は無料、何度でも相談可能

- いざというときの「まず相談する場所」として知っておくと安心

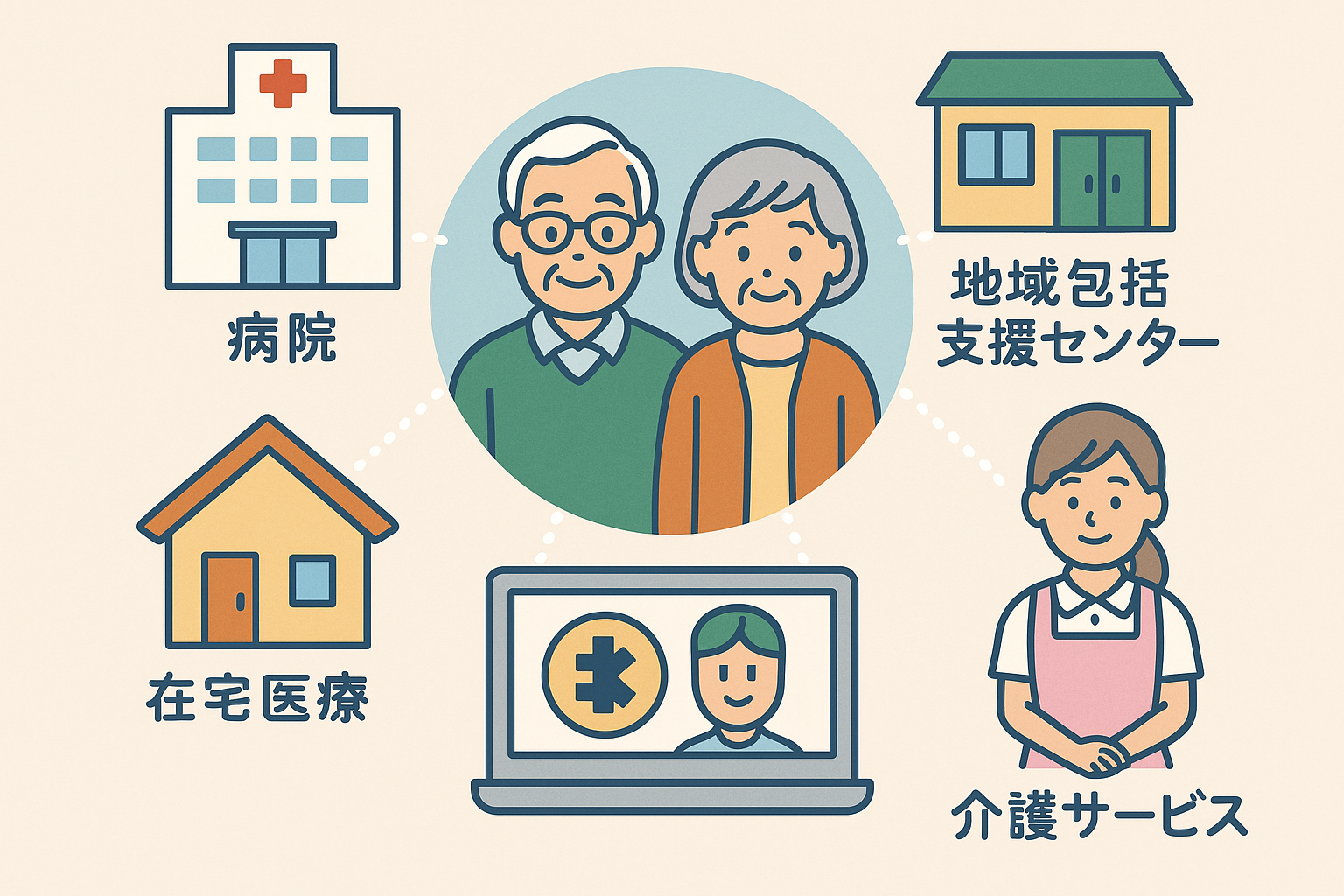

地域包括支援センターって何?

地域包括支援センター(ちいきほうかつしえんセンター)は、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう支援する“公的な総合相談窓口”です。

設置主体は市町村で、実際の運営は医療法人や社会福祉法人が担っていることが多く、65歳以上の高齢者とその家族が主な対象です。

介護、健康、生活、福祉など、幅広いテーマを一か所で相談できるのが大きな特徴で、

「どこに相談していいか分からない」という時に、まず頼れる場所として設けられています。

どんなことを相談できるの?

地域包括支援センターでは、以下のような内容に対応しています。

| 分野 | 具体例 |

| 介護 | 介護保険の申請、サービスの使い方、ケアマネジャーの紹介など |

| 健康 | 生活習慣病やフレイル予防、健康相談 |

| 生活 | 認知症の心配、ひとり暮らしの不安、金銭管理の悩みなど |

| 権利擁護 | 悪徳商法の防止、成年後見制度、高齢者虐待への対応 |

| 地域活動 | サロンや体操教室の紹介、ボランティア参加の支援 |

内容が幅広いため、「こんなこと聞いていいのかな?」と迷ってしまうようなことでも、

気軽に相談することが大切です。

誰が対応してくれるの?どう使うの?

地域包括支援センターには、以下の専門スタッフがチームで常駐しています。

保健師・看護師:健康管理や医療に関する相談

社会福祉士:生活全般の悩みや福祉制度の案内

主任介護支援専門員(ケアマネジャー):介護保険や介護サービスの相談対応

これらのスタッフが情報を共有しながら、総合的にサポートしてくれるのが地域包括支援センターの強みです。

利用は無料で、何度でも相談可能。電話や訪問、センターに直接行ってもOKで、秘密もきちんと守られます。

まとめ

地域包括支援センターは、高齢者のための“総合相談の窓口”です。

介護保険のこと、生活の心配、健康の不安――どんなことでもまずは相談できる拠点として、

地域で暮らすすべての人の安心を支えています。

🤝「困ったときは、ここに聞けば大丈夫」

そう思える場所があることが、地域で暮らし続ける力になります。

ココちゃん

ココちゃん地域包括支援センターって、“なんでも相談できるお助け係”みたいな存在なんだね! 知っておくと安心だよ♪

作成者:ココレス編集部

*写真はイメージです。

ココレス編集部は、シニア世代とそのご家族に役立つ情報をわかりやすくお届けするチームです。

脳トレや暮らしの知恵から、健康・介護・お金に関する専門家監修記事まで、幅広いテーマを扱っています。

「大切に想う気持ちを守る」というココレスの理念のもと、日常に寄り添い、安心と発見を感じてもらえる記事作りを心がけています。