「お腹が痛いけど、どこに行けばいいの?」「この症状は大きな病院じゃないとダメ?」――体の不調を感じたとき、医療機関の選び方に悩むことはありませんか?

医療機関にはいくつかの種類があり、それぞれに役割があります。この記事では、診療所・病院・総合病院などの違いと、症状に応じた使い分けのポイントを、わかりやすくご紹介します。

- 医療機関は「規模」と「機能」で3タイプに分かれる

- まずは身近な診療所に相談するのが基本

- “かかりつけ医”がいると、高齢期の安心につながる

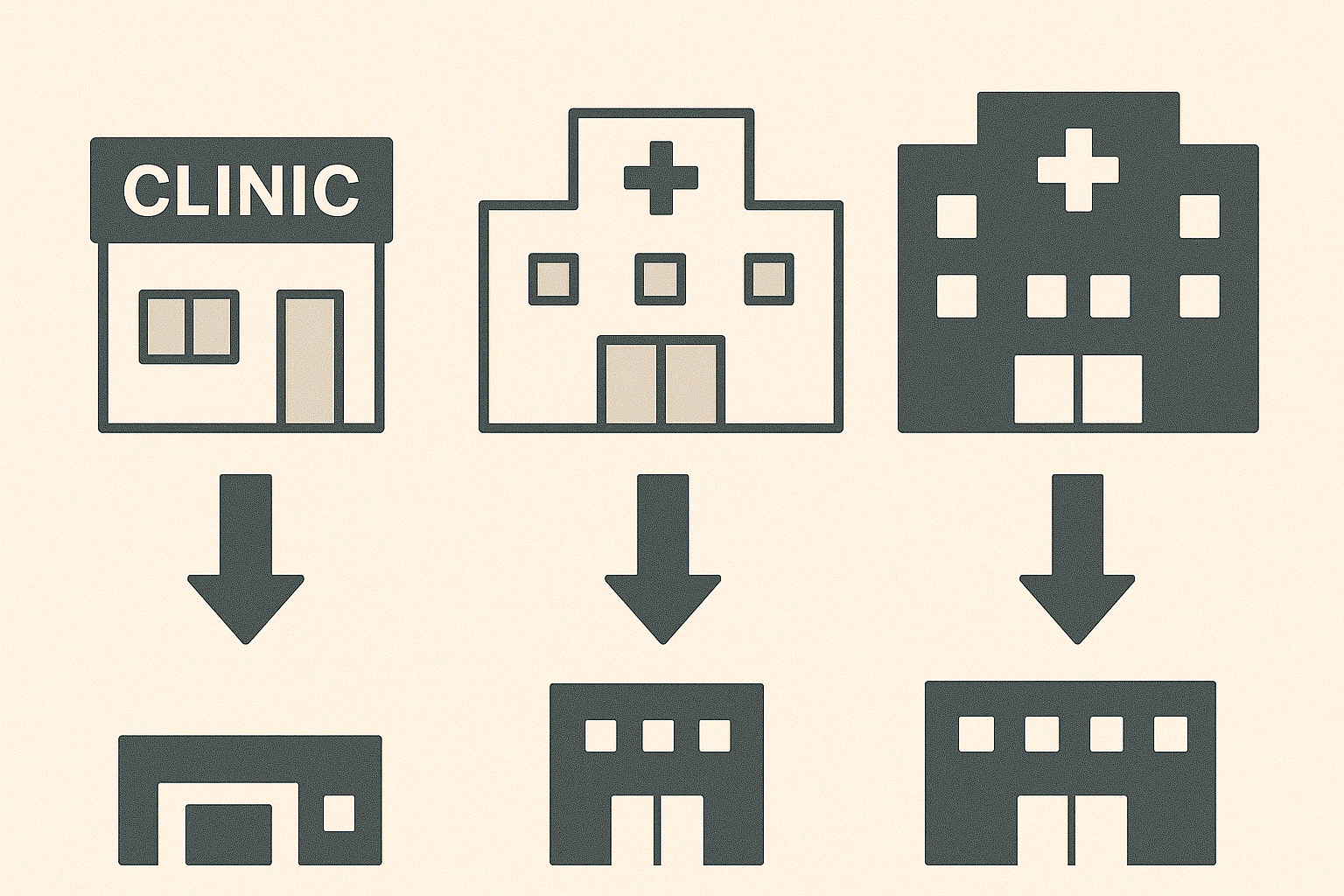

医療機関の3つのタイプを知ろう

医療機関は大きく分けて「診療所・クリニック」「病院」「総合病院・大学病院」の3種類があります。

診療所やクリニックは、入院設備がないか小規模で、風邪や生活習慣病など日常的な体調管理に向いています。

病院は20床以上の入院設備がある中規模施設で、手術や検査機器も整っており、より専門的な治療が可能です。

さらに、大学病院や総合病院などの特定機能病院では、難病やがんなど専門性の高い治療が受けられ、紹介状が必要なことも多いです。

症状に合った場所を選ぶには

ちょっとした風邪や高血圧などの生活習慣病は、まず診療所・クリニックへ。骨折や出血を伴うケガ、大きな検査が必要なときは、病院の受診を。

がんの疑いなど、高度な医療や専門性の高い診断が必要な場合は、総合病院や大学病院に紹介してもらうのがスムーズです。

まずは「身近な医療機関で相談」→「必要に応じて紹介を受ける」の流れを覚えておくと安心です。

かかりつけ医と受診時のポイント

高齢期には、かかりつけ医を持つことが特に大切です。体の変化や持病の傾向を知ってくれている医師がいれば、不調にも早く気づいてもらえます。

また、診察時には保険証や高齢者医療証の持参、お薬手帳や検査結果を準備しましょう。予約が必要な場合もあるため、事前の確認も忘れずに。

不安なことや聞きたいことはメモにして持参すれば、診療の時間を有効に使えます。

まとめ

医療機関は「病気になってから行く場所」だけではなく、普段から相談できる大切なパートナーです。

それぞれの機関の特性を知り、無理のない方法で自分に合った医療とつながっていくことが、安心につながります。

まずは、身近なクリニックや地域包括支援センターに相談することから始めましょう。

「いざというとき」に慌てないためにも、“信頼できる医療機関”を今のうちに見つけておきましょう。

ココちゃん

ココちゃん病院にもいろんな種類があるんだね!

まずは身近な先生に相談するのが、安心への第一歩なんだ〜♪

作成者:ココレス編集部

*写真はイメージです。

ココレス編集部は、シニア世代とそのご家族に役立つ情報をわかりやすくお届けするチームです。

脳トレや暮らしの知恵から、健康・介護・お金に関する専門家監修記事まで、幅広いテーマを扱っています。

「大切に想う気持ちを守る」というココレスの理念のもと、日常に寄り添い、安心と発見を感じてもらえる記事作りを心がけています。