私たちにとって身近な存在である「病院」。

体調を崩したときに行く場所、治療を受ける場所として当たり前に思えるその存在も、実は長い歴史と大きな変化の積み重ねによって今のかたちになっています。

この記事では、古代の「祈りの場」としての始まりから、現代のチーム医療・在宅医療まで、病院の歩んできた変遷をわかりやすくひもときます。

- 病院の起源は宗教施設など「癒やしの場」だった

- 科学の進歩とともに「治療の場」へと変化

- 現代は「支える医療」「地域でつなぐ医療」へと広がりつつある

古代~近代、病院の始まり

紀元前の古代インドやギリシャでは、すでに病人を癒す施設が存在していました。

当時の医療は、神への祈りや自然治癒力に重きを置くもので、寺院や僧院がその役割を果たしていました。

「病院」を意味する英語 “hospital” の語源は「もてなす・世話をする」という意味のラテン語「hospes」。まさに“癒やしの場”だったのです。

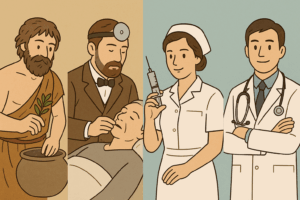

その後、18〜19世紀には近代医学の発展により病院が科学的な治療を行う場となり、ナイチンゲールの登場により看護体制も整備されていきました。

日本の病院のはじまり

日本で最初の“病院的施設”は、7世紀の聖徳太子による「施薬院」や「悲田院」とされています。

江戸時代には蘭学や漢方が広まり、各藩による診療所も登場。

明治時代には西洋医学が導入され、病院制度が本格的に整えられました。

当時の病院には「貧しい人を救う」という福祉的な役割も色濃く、医療と福祉が一体化していたことが特徴です。

現代とこれからの医療のかたち

昭和時代には感染症対策や予防医療の普及とともに総合病院が増え、平成にはMRIや内視鏡手術など高度な技術が一般化。

令和の今では、チーム医療・在宅医療・遠隔診療といった新たな取り組みが進行中です。

高齢社会の現在、病院は「治す場」だけでなく、「支え合う仕組み」の一部として地域と連携しながら進化しています。

医療は、“通うもの”から“地域全体で見守るもの”へとその姿を変えつつあるのです。

まとめ

病院の歴史は、人々が「健康とどう向き合ってきたか」の記録でもあります。

古代の祈りの場から、近代の治療の場、そして現代の支え合いの場へ――時代ごとに役割は変わってきました。

それでも変わらないのは、「誰かの命を守りたい」という願い。

これからも病院は、人と人とをつなぎ、寄り添い、安心を届ける大切な場所であり続けるでしょう。

ココちゃん

ココちゃん病院って、昔は“祈る場所”だったんだね。

今も変わらず、誰かを大切に想う場所なんだなぁ♪

作成者:ココレス編集部

*写真はイメージです。

ココレス編集部は、シニア世代とそのご家族に役立つ情報をわかりやすくお届けするチームです。

脳トレや暮らしの知恵から、健康・介護・お金に関する専門家監修記事まで、幅広いテーマを扱っています。

「大切に想う気持ちを守る」というココレスの理念のもと、日常に寄り添い、安心と発見を感じてもらえる記事作りを心がけています。