毎日のように口にし、行動にしている「使う」という言葉。

「道具を使う」「時間を使う」「人を使う」……その意味の幅は驚くほど広く、便利で汎用性の高い言葉です。

では、この「使う」という言葉は、いつ・どのように生まれ、どうやって今のような意味になったのでしょうか?

この記事では、「使う」の語源や意味の変遷、そして現代での使われ方について、わかりやすくご紹介します。

- 「使う」の語源は「仕える」だった

- 時代とともに「人」から「物」へと意味が広がった

- 漢字「使」は“命じて動かす”というニュアンスを持つ

- 現代では目的をもって「活かす」行動として定着

「使う」の語源は“仕える”だった

「使う」は、古代日本語の「つかふ(使ふ)」に由来しています。

この言葉は奈良時代や平安時代の文献にも見られ、もともとは「主人や神仏に仕える」という意味で使われていました。

たとえば、「主(あるじ)に仕ふ」という表現は、主人に忠実に従い、命令をこなすことを意味していました。

現代の「人を使う」という意味合いの“使”は、当初は「仕える側」の姿をあらわしていたのです。

意味の広がり——“人”から“物”へ

やがて時代が下るにつれ、「つかふ」は「人に仕える」から、「物や道具を使う」へと意味を広げていきます。

たとえば、平安時代の貴族の日記には「女房をつかふ」という記述がありますが、これは「奉公させる」だけでなく、「身の回りの世話を頼る」などのニュアンスも含んでいました。

やがて、道具や言葉、さらには時間やお金まで、「目的のために活かす」意味として定着していきます。

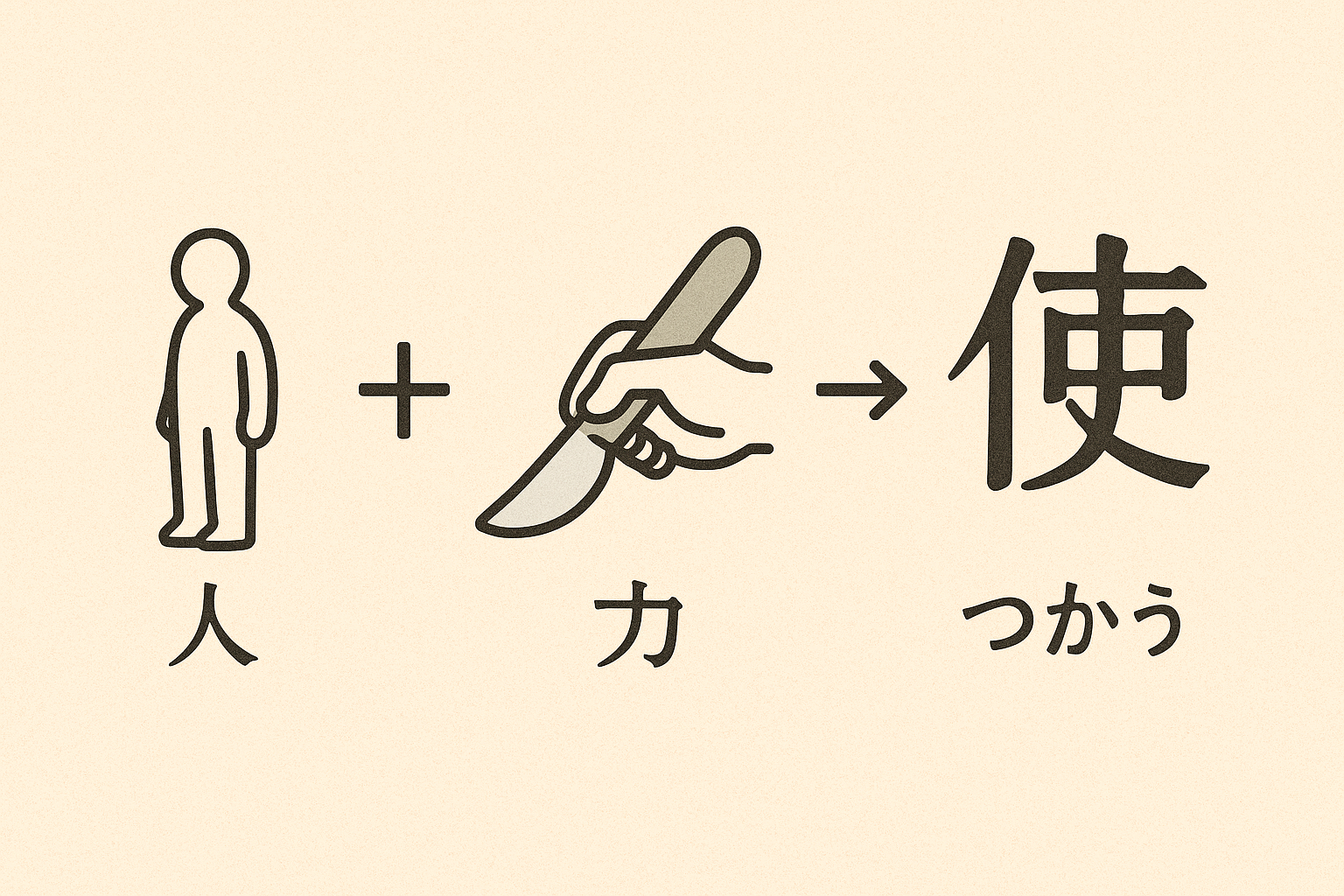

「使」という漢字の意味と現代的な使い方

「使」という漢字は、「人(にんべん)」+「吏(お役人)」から成り、

本来は「人に任務を与えて、働かせる」という意味をもっていました。

この意味は現代にも残り、「使者」「使命」「使用」などの言葉につながっています。

また、「道具を使う」「言葉を使う」「人を使う」「自分を使い果たす」など、

現代では「使う」は目的をもって何かを活用する行為として、私たちの行動のあらゆる場面に溶け込んでいます。

この「使う」という言葉には、単なる操作以上に、「役立てる」「力を引き出す」という深い意識が込められているのです。

まとめ

「使う」という言葉は、古くは「仕える」という人間関係から生まれ、

時代の流れとともに、道具・時間・感情などあらゆるものを“活かす”意味に進化してきました。

私たちが日常で使うこの言葉には、人間の知恵や関係性、工夫の歴史が詰まっています。

✨言葉の由来を知ることは、日々の行動を少しだけ丁寧にすることにもつながります。

今日、「何かを使う」とき、少しだけ意識を向けてみてはいかがでしょうか。

ココちゃん

ココちゃん“使う”って、そんな深い意味があったんだね!

道具にも人にも、ちゃんと“気持ちをこめて使いたい”って思えたよ♪

作成者:ココレス編集部

*写真はイメージです。

ココレス編集部は、シニア世代とそのご家族に役立つ情報をわかりやすくお届けするチームです。

脳トレや暮らしの知恵から、健康・介護・お金に関する専門家監修記事まで、幅広いテーマを扱っています。

「大切に想う気持ちを守る」というココレスの理念のもと、日常に寄り添い、安心と発見を感じてもらえる記事作りを心がけています。