毎日、当たり前のように使っている電気。

スイッチを押せば明かりがつき、スマホはすぐ充電できますが、その便利さの裏には、見えないインフラの働きがあります。

なかでも私たちの街のあちこちにある「電柱」は、電気を安全に届けるための大事な役目を果たしています。

今回は、電気がつくられる場所から家庭に届くまで、そして電柱のしくみまでをやさしく解説します。

- 電気は発電所でつくられ、高圧のまま遠くまで運ばれる

- 電柱は電気を家庭に届ける「つなぎ役」

- 変圧器が電気の強さを家庭用に調整

- 停電対応や災害対策でも、電柱は重要な役割を担っている

電気はどこでつくられてどう届くの?

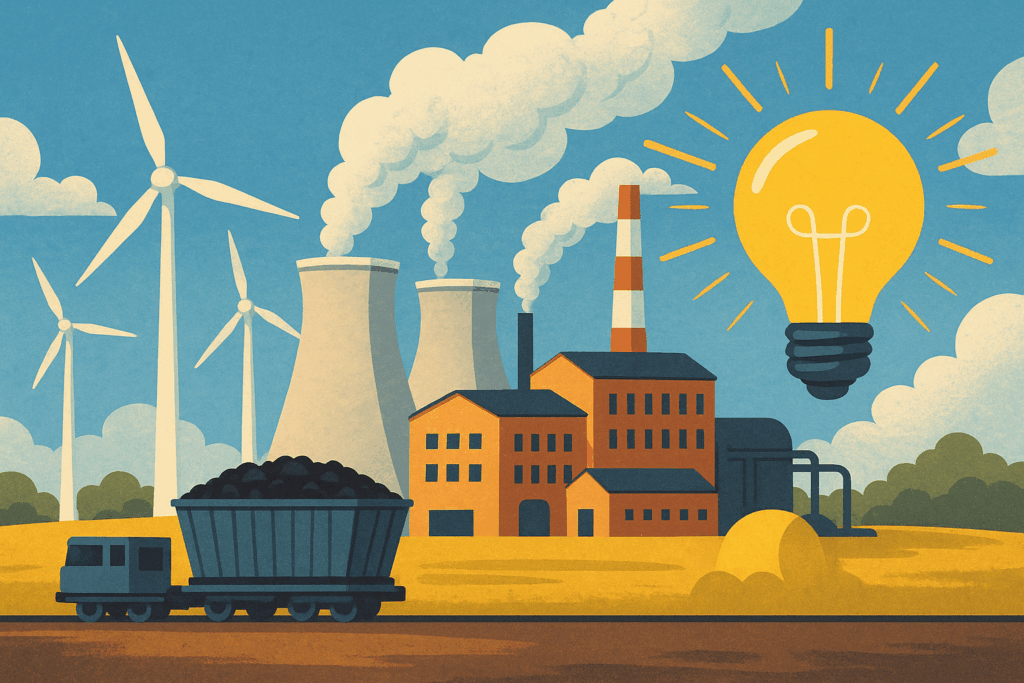

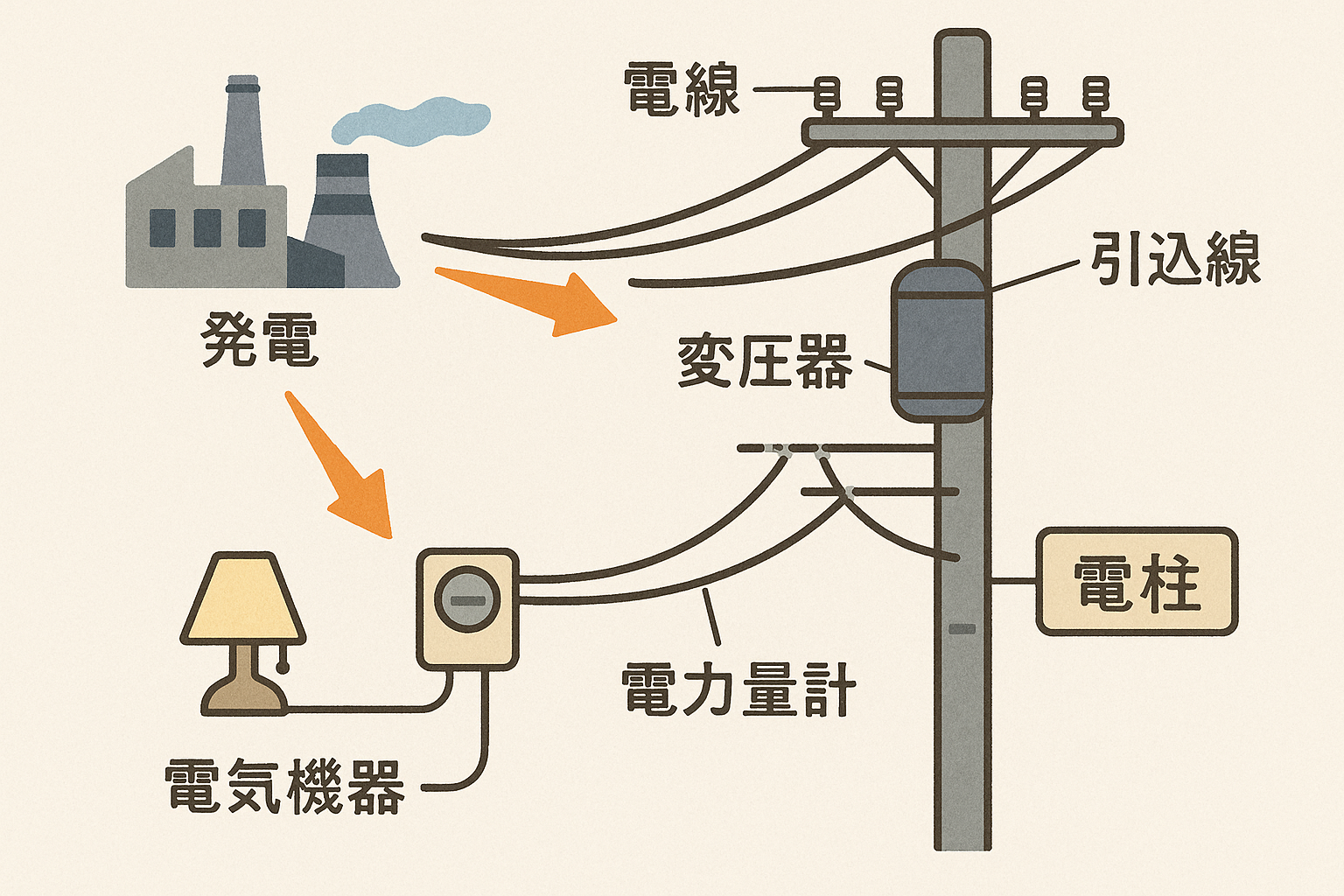

電気はまず、発電所でつくられます。火力、水力、風力、太陽光、原子力など発電方法はさまざまですが、どの方法でも生まれた電気は「超高圧」の状態で送電されます。

その理由は、電気を遠くまで効率よく運ぶため。電圧が高いほど、少ないロスで長距離を送ることができるのです。

送られた電気は各地にある「変電所」で段階的に電圧を下げ、私たちの住む町に届けられます。

最終的には、住宅街に立つ電柱が“最後のバトン”を受け取り、家まで電気を運んでくれるのです。

電柱の役割と仕組みを見てみよう

電柱は、電気の通り道である電線を支える「柱」であり、電気の“最終配送センター”のような存在です。

電柱の上には何本もの線が張りめぐらされていますが、よく見ると種類が分かれています。

たとえば、

高圧線(電柱の上部)

変圧器(ずんぐりした円筒型の機械)

低圧線(電柱の下部)

通信線(電話やインターネット)

このうち「変圧器(トランス)」は、6600ボルトの高圧を100〜200ボルトの家庭用に下げるための大事な装置。

電柱1本1本に、この変換のしくみが組み込まれているのです。

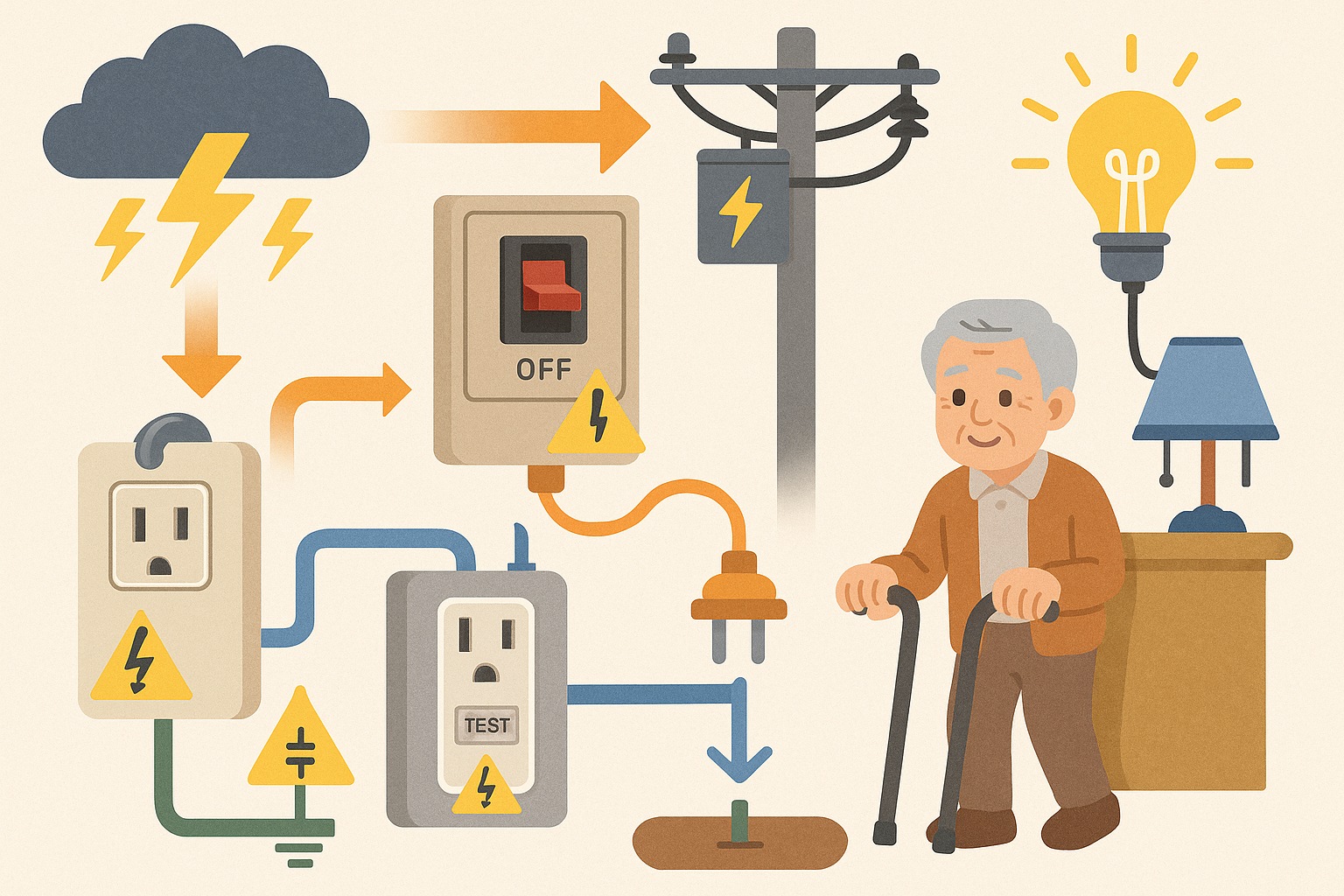

安全に使うための工夫と点検

電柱は見た目よりずっと丈夫で、台風や地震にも耐えられるよう設計されています。定期的な点検・保守作業も行われており、異常があれば迅速に対応されます。

停電のときに作業員が電柱に登っているのを見たことがある方も多いでしょう。まさに、暮らしを守る“縁の下の力持ち”です。

また、最近では「電線地中化」も進められており、電柱をなくすことで景観や防災面の向上が期待されています。

それでも今の日本では、約3000万本以上の電柱が、毎日の暮らしを支え続けています。

まとめ

普段は気に留めないかもしれませんが、私たちが安全に電気を使えるのは、発電から送電、変圧、配電までが緻密に計算され、電柱という仕組みが支えてくれているからです。

スイッチを押せば当たり前のようにつく電気――その裏には、たくさんの工夫と努力が隠れています。

🔌 少しだけ視点を変えて、身の回りの電柱を見上げてみませんか?きっと、今までと違う風景が見えてくるはずです。

ココちゃん

ココちゃんいつも見てた電柱が、じつはこんな大切なお仕事をしてたなんて…!

今度からちょっと敬意を払っちゃいそう♪

作成者:ココレス編集部

*写真はイメージです。

ココレス編集部は、シニア世代とそのご家族に役立つ情報をわかりやすくお届けするチームです。

脳トレや暮らしの知恵から、健康・介護・お金に関する専門家監修記事まで、幅広いテーマを扱っています。

「大切に想う気持ちを守る」というココレスの理念のもと、日常に寄り添い、安心と発見を感じてもらえる記事作りを心がけています。