2つの車輪にまたがり、風を感じながら走る乗り物——バイク。

小回りが利き、移動手段として便利なだけでなく、趣味やライフスタイルの一部としても多くの人に親しまれてきました。

この記事では、バイクの誕生から現代に至るまでの歴史を、やさしく振り返ってみましょう。

- バイクの原点は「エンジン付きの自転車」

- 日本では戦後に広まり、日常生活の足に

- 現代は趣味・旅・災害時など用途が多様化

- 環境にやさしい電動バイクも登場

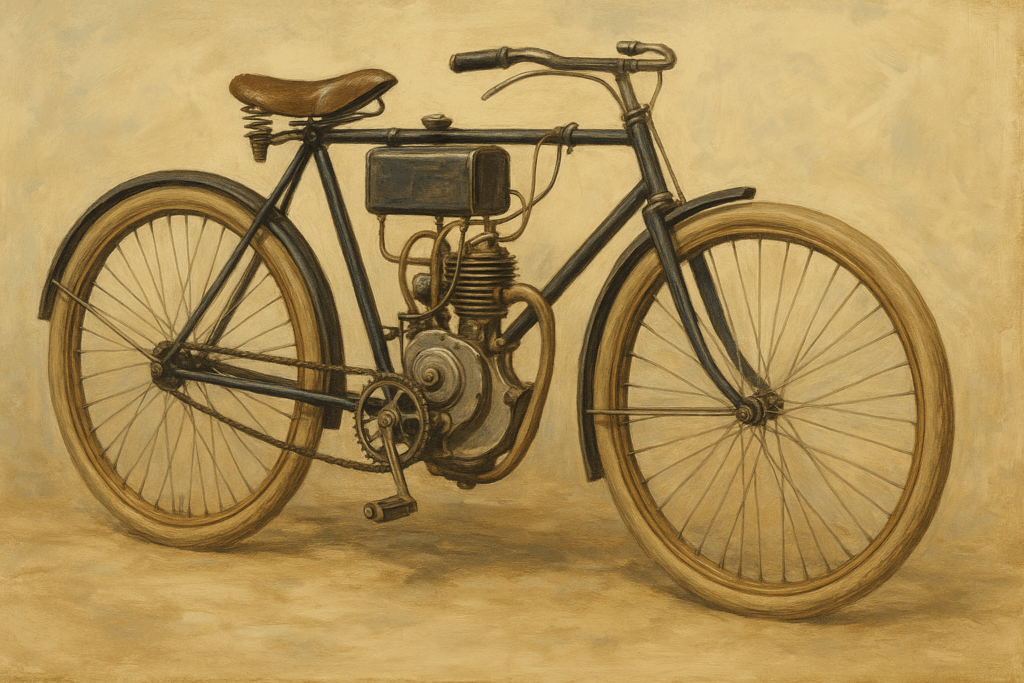

始まりは“自転車+エンジン”

バイクの原型は、19世紀後半のヨーロッパで誕生しました。

1880年代に開発された最初のバイクは、木製の車体にガソリンエンジンを取り付けたもので、まだまだ“実験的な乗り物”という印象でした。

もともとは「自転車にエンジンをつけてもっと遠くへ行こう」という発想から生まれたものです。

そこから改良が進み、やがて「二輪で動く小さな乗り物=バイク」としての形が整っていきました。

日本での普及と暮らしへの浸透

日本にバイクが登場したのは明治時代の終わりごろ。

最初は海外からの輸入品でしたが、やがて国内でも製造されるようになり、戦後には小型で扱いやすいモデルが登場し始めます。

通勤や通学、配達などに使える手軽な移動手段として広まり、多くの家庭でバイクが活躍するようになりました。

壊れにくく、燃費も良いバイクは、毎日の生活に溶け込む「暮らしの道具」として定着していきます。

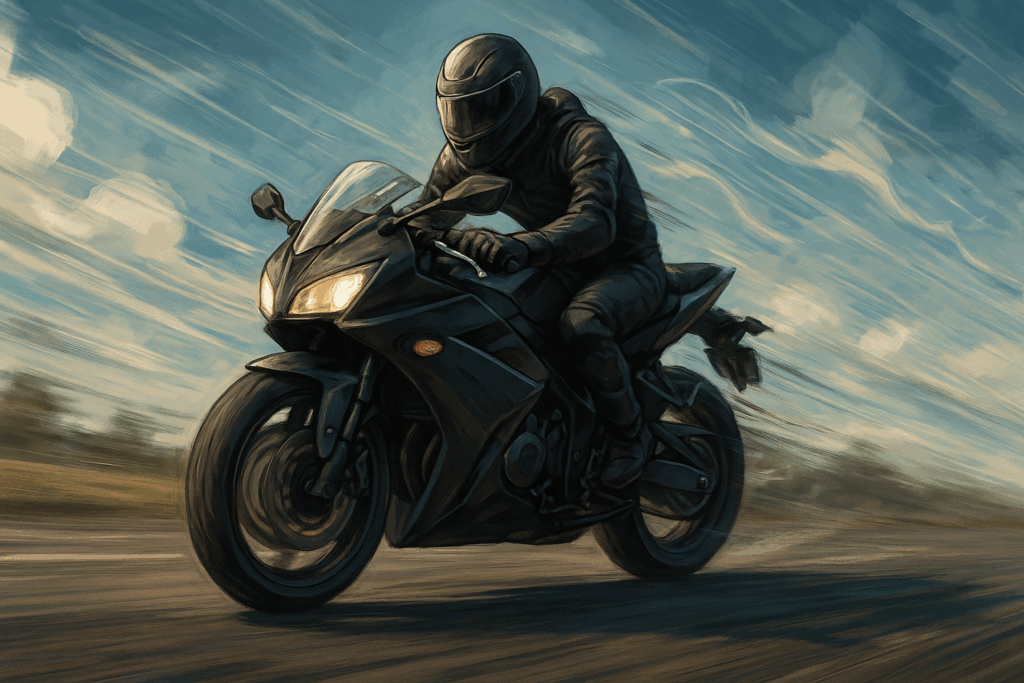

旅や趣味としてのバイク文化

1960年代以降、バイクは“移動手段”という役割を超え、旅や趣味の道具としても楽しまれるようになります。

長距離のツーリングや仲間とのグループ走行は、バイクならではの開放感や楽しさをもたらし、多くの人にとって特別な時間となりました。

また、モータースポーツの世界でも、バイクレースやオフロード競技が人気を集め、技術も進化。

「風を感じる」「自分のペースで走る」という感覚が、自由や冒険の象徴としてバイク文化を育てていきました。

まとめ

バイクは、「もっと遠くへ」「もっと自由に」という願いから生まれた乗り物です。

そして今では、通勤・配達・趣味・防災時など、さまざまな場面で活躍する存在になりました。

環境に配慮した電動タイプも登場し、音が静かで操作も簡単なモデルは、高齢者や初心者にもやさしい選択肢となっています。

便利さだけではなく、「風を切る心地よさ」や「道を選ぶ楽しさ」も教えてくれるバイク。

これからも、私たちの暮らしと心を豊かにしてくれることでしょう。

ココちゃん

ココちゃんバイクって“風と友だちになれる乗り物”だね♪

どこまでも行けそうな気がするよ!

作成者:ココレス編集部

*写真はイメージです。

ココレス編集部は、シニア世代とそのご家族に役立つ情報をわかりやすくお届けするチームです。

脳トレや暮らしの知恵から、健康・介護・お金に関する専門家監修記事まで、幅広いテーマを扱っています。

「大切に想う気持ちを守る」というココレスの理念のもと、日常に寄り添い、安心と発見を感じてもらえる記事作りを心がけています。