昔は当たり前だった、隣同士のおすそわけや井戸端会議。

便利になった現代では、そうした“つながり”を感じにくくなったと感じる方も多いかもしれません。

この記事では、社会の変化とともに見えてきた“人との関係”の意味を、やさしく見つめ直していきます。

- 昔の社会は「顔の見えるつながり」が日常だった

- 都市化・高齢化により関係性が希薄に

- 新しい形の“ゆるやかなつながり”が今、注目されている

かつての社会は“顔の見えるつながり”が基本だった

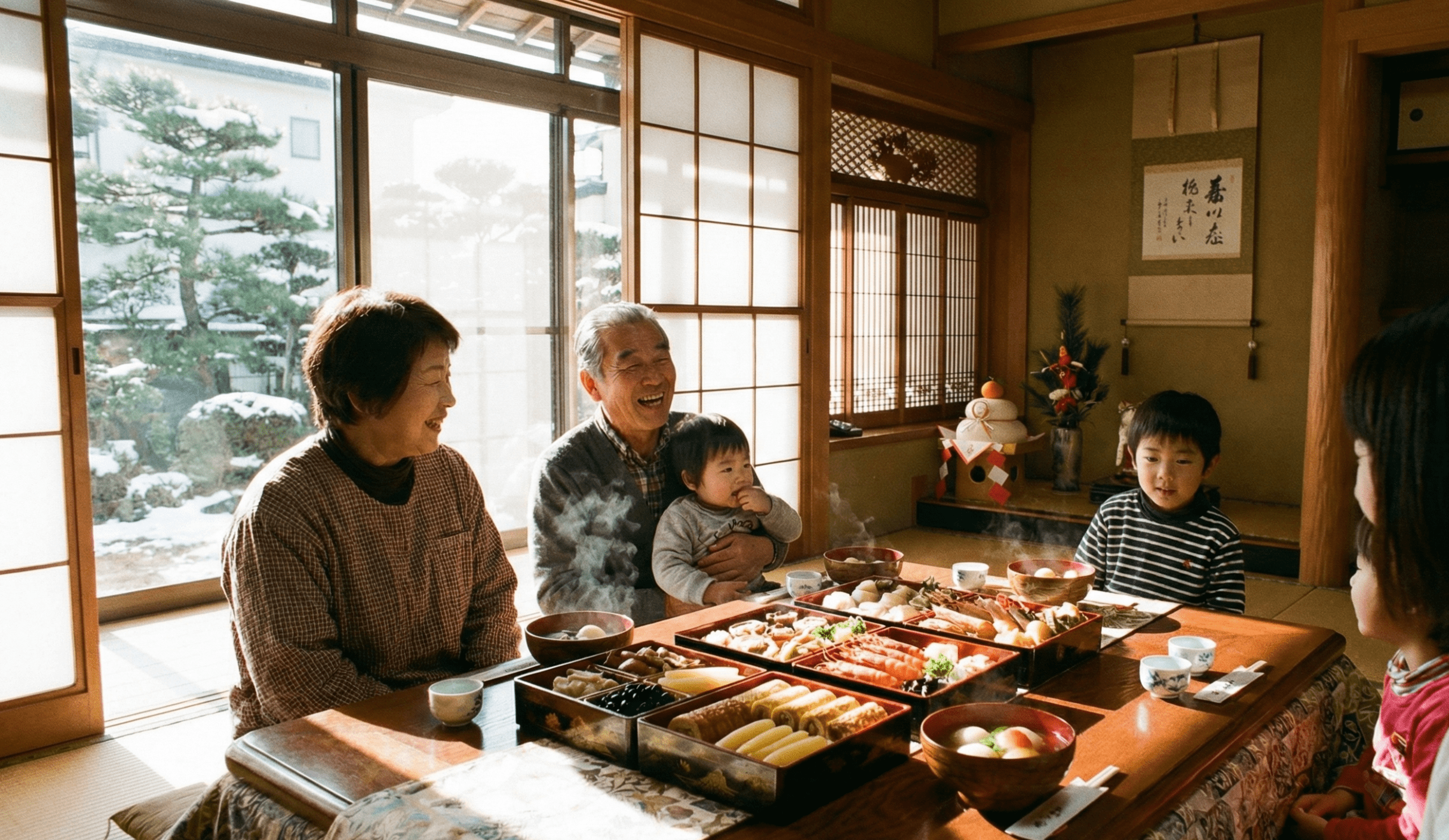

昭和〜平成初期の日本では、地域社会のなかで人々が自然と助け合って暮らしていました。

「ちょっと醤油貸して」が当たり前の風景

子どもは“地域全体で見守る”存在

災害時には、近所の人がすぐに駆けつける安心感

📣 「誰がどこに住んでいるか、みんな知っていた」

そんな言葉に象徴されるように、つながり=暮らしの一部だったのです。

社会の変化が“つながり”を遠ざけた

時代が進むにつれ、暮らしやすくなる一方で、人との距離が広がってきました。

都市部では、隣に誰が住んでいるのか分からない

核家族化や高齢単身世帯が増加

地域活動への参加者が減少し、町内会や自治会も縮小傾向

📉 生活は便利になった反面、「孤独」や「不安」を抱える人が増えている現実もあります。

“物の豊かさ”と引き換えに、“心の豊かさ”が薄れていくような感覚を持つ人も多いのではないでしょうか。

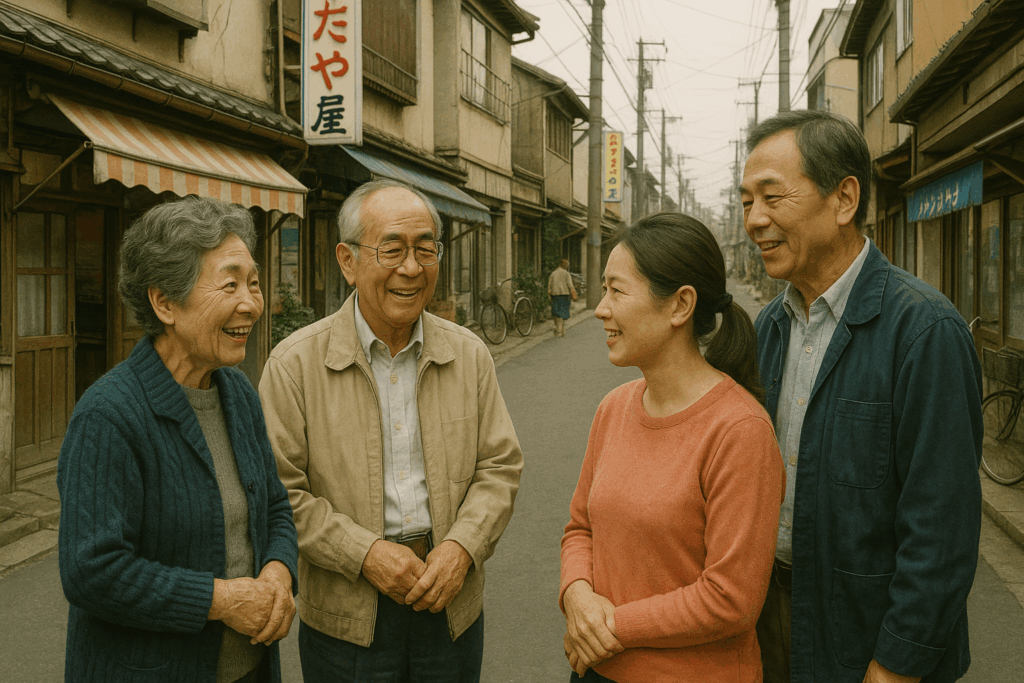

今こそ、ゆるやかな“つながり”をもう一度

そんな時代だからこそ、あらためて「人とのつながり」が見直され始めています。

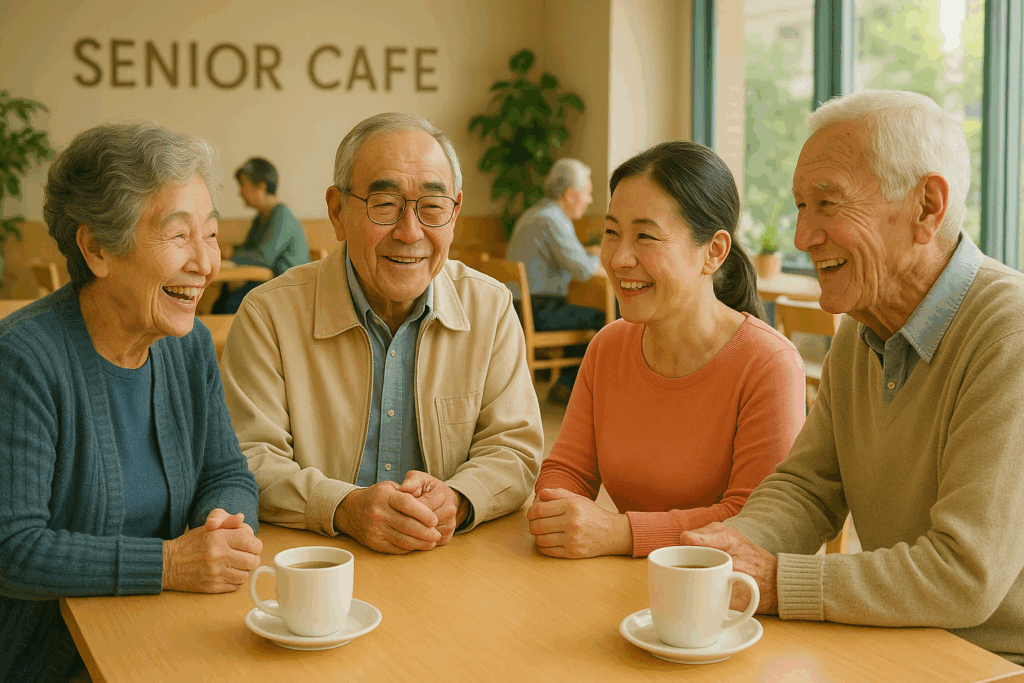

地域食堂やシニアカフェ、交流型の公民館などが人気

スマホアプリを活用した「ご近所助け合い」サービスも登場

オンラインでの“ゆるやかなつながり”が高齢者にも広がる

🌱 会って話すだけでなく、“見守り合える関係”があることで、心がぐっと軽くなるもの。

今は、“昔のような深いつながり”でなくても、自分のペースで関われる関係性が広がっています。

まとめ

社会のかたちは変わっても、人と人が支え合う力は、どんな時代でも変わりません。

「挨拶をする」「ちょっと声をかけてみる」——

そんな小さな行動が、あたたかい社会への第一歩になります。

ココちゃん

ココちゃん“ひとりじゃない”って思えるだけで、心がふっと軽くなるんだね。

今度、お隣さんに話しかけてみようかな!

作成者:ココレス編集部

*写真はイメージです。

ココレス編集部は、シニア世代とそのご家族に役立つ情報をわかりやすくお届けするチームです。

脳トレや暮らしの知恵から、健康・介護・お金に関する専門家監修記事まで、幅広いテーマを扱っています。

「大切に想う気持ちを守る」というココレスの理念のもと、日常に寄り添い、安心と発見を感じてもらえる記事作りを心がけています。