日本美術のルーツをたどると、その源には中国や朝鮮、インドなど、アジア各地の豊かな美術文化があります。

祈り・自然・人の営みを大切にした、穏やかで深い美意識。

それが「東洋美術」です。

この記事では、東洋美術の魅力や代表的なジャンル、やさしい鑑賞ポイントを紹介します。

はじめて触れる方も、どこか懐かしい気持ちになれる——そんな“心に寄り添う美”の世界へ、そっとご案内します。

- 東洋美術とは何かがやさしくわかる

- 中国・朝鮮・インドの代表的な美術の特徴がつかめる

- 心を整える「静かな鑑賞の楽しみ方」が見つかる

東洋美術って、どんなもの?

東洋美術とは、日本以外のアジア地域——主に中国・朝鮮(韓国)・インドや東南アジアの伝統美術のことを指します。

たとえば中国では、水墨画や書道、陶磁器が有名です。

朝鮮では、青磁や民画といった日常に根ざした素朴な美があり、

インドや東南アジアでは、仏教やヒンドゥー教を題材にした石彫や建築が圧倒的な存在感を放ちます。

これらの美術に共通するのは、自然との調和、精神性、そして「目に見えないもの」へのまなざしです。

🕊️「飾るため」より「心を整えるため」に生まれた美術といえるかもしれません。

中国・朝鮮・インド――代表的な“美の表現”

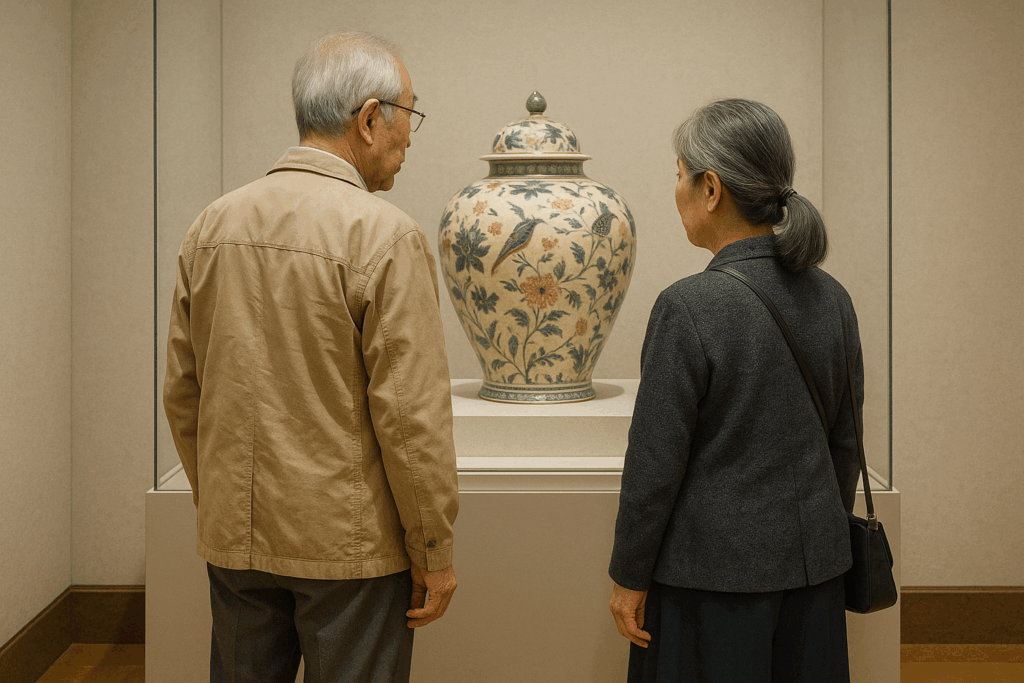

◎ 中国美術

・水墨画と書道:余白やにじみが美とされ、「静けさを描く」芸術。

・陶磁器:青花や景徳鎮などの器は世界でも高く評価されています。

・仏教彫刻:敦煌の石窟など、壮麗な信仰のかたちが残されています。

◎ 朝鮮(韓国)美術

・青磁・白磁:自然な色合いと素朴なかたちが、静かな美を伝えます。

・民画(みんが):人々の願いや季節の暮らしが描かれた親しみある絵。

・刺繍・装飾具:日用品に込められた「思いやりの美意識」。

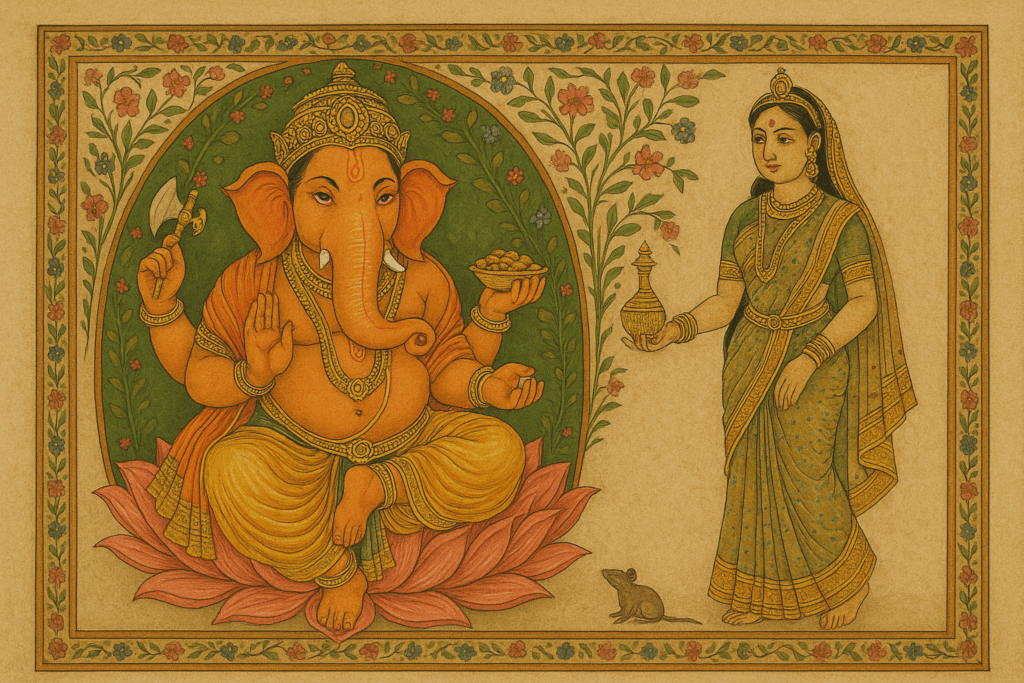

◎ インド・東南アジア美術

・石彫・仏像・建築:祈りや神話が、壮大な彫刻となって残っています。

・曼荼羅や文様:宇宙観や心の静けさを形にしたもの。

・染織・舞踊美術:身体や衣装も、信仰や物語を表す芸術です。

🕌それぞれの地域に宿る“祈り”や“静けさ”が、形を超えて伝わってきます。

美術の楽しみ方は「感じて、想像する」こと

東洋美術を鑑賞するときは、“意味を知る”より“感じる”ことから始めてみましょう。

たとえば——

・「この絵は、どんな気持ちで描かれたのかな?」

・「この仏像、どんな表情をしてる?」

・「自分だったら、この器で何を飲もう?」

そんなふうに想像しながら見ると、作品がぐっと身近になります。

また、書道や陶芸など「自分でもやってみる」ことで、感じ方も深まります。

📚知ることで、感じる力が育ち、心に余白が生まれていくのです。

まとめ

東洋美術は、派手さや目立つ華やかさではなく、

静けさ・祈り・日常のぬくもりを大切にした芸術です。

現代はたくさんの情報や刺激であふれていますが、

そんな時代だからこそ、「ただ静かに、見て、感じる」時間はとても貴重です。

🖼️東洋の美は、遠い国のものではなく、あなたの心の奥にそっと響く美しさかもしれません。

ココちゃん

ココちゃんにぎやかじゃないのに、なんだか心があったかくなる…

そんな美術って、いいねぇ。

作成者:ココレス編集部

*写真はイメージです。

ココレス編集部は、シニア世代とそのご家族に役立つ情報をわかりやすくお届けするチームです。

脳トレや暮らしの知恵から、健康・介護・お金に関する専門家監修記事まで、幅広いテーマを扱っています。

「大切に想う気持ちを守る」というココレスの理念のもと、日常に寄り添い、安心と発見を感じてもらえる記事作りを心がけています。