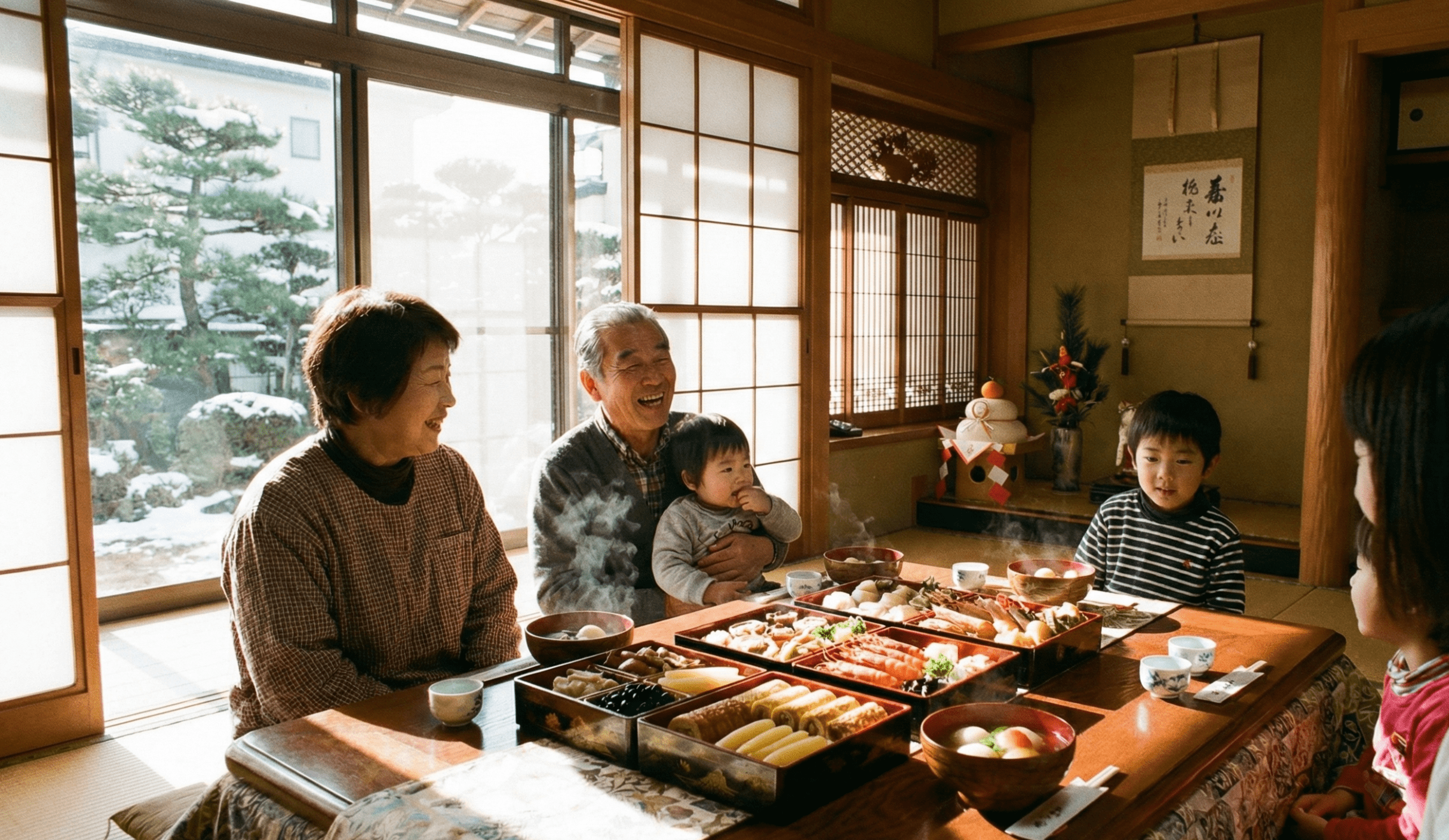

「温泉に入ると、なんだか元気になる」——そんな経験、ありませんか?

実は温泉には、心地よさ以上の“からだにいいこと”がたくさんあります。

この記事では、温泉の定義や成分による効能、そして古くから続く日本人とのつきあい方を、やさしくご紹介します。

- 温泉は温度や成分の条件を満たした“天然の恵み”

- 成分によって体や肌への効果が異なる

- 昔から療養や癒やしの場として親しまれてきた

温泉ってなに?どうしてからだにいいの?

温泉とは、「地中から湧き出す一定の温度や成分を持つお湯」のこと。

日本の法律では、以下のいずれかを満たせば“温泉”とされています。

湧出時の温度が25℃以上

一定の成分(炭酸・硫黄・塩分など)が含まれている

日本は火山や地震が多いため、全国に約3,000か所以上の温泉地がある温泉大国。

この自然の恵みには、体を温め、心を落ち着け、血行をよくするなどのさまざまな効果があるのです。

第2章:温泉成分のちがいと、その効能を知ろう

温泉は成分によって効果が異なります。自分の体調や目的に合った泉質を選ぶと、より効果的です。

| 泉質 | 主な特徴と効能 |

| 単純温泉 | 刺激が少なく、どんな人にもやさしい |

| 炭酸水素塩泉 | 美肌効果があり、皮脂や汚れを洗い流す |

| 硫黄泉 | 血行促進や殺菌作用があり、肌トラブルに◎ |

| 塩化物泉 | 保温効果が高く、冷え性におすすめ |

| 放射能泉(ラドン泉) | 炎症や痛みに効果があるとされる |

🛀 「効く」ではなく「整える」というイメージで、やさしく活用してみましょう。

日本人と温泉の長いつきあい

温泉は1300年以上も前から、日本人に愛されてきました。

その最古の記録は『日本書紀』にあり、聖徳太子や源頼朝など歴史上の人物も温泉を訪れたと伝えられています。

聖徳太子が入湯したとされる「有馬温泉」(兵庫)

源頼朝が湯治に使った「修善寺温泉」(静岡)

江戸時代には「湯治場(とうじば)」として親しまれ、病気の予防や疲労回復の場に。

明治以降は観光と結びつき、今では癒やしと交流の文化として広がっています。

【まとめ】

温泉は、ただの「お風呂」ではなく、自然がくれた健康の泉。

その効果や成分を知れば、旅先の温泉も日常のお風呂も、もっと特別な時間になります。

今日の疲れを癒やすだけでなく、明日の元気を育てる“温泉の知恵”を、ぜひ暮らしの中にも取り入れてみてください。

ココちゃん

ココちゃん「温泉って、昔の人の“病院”みたいだったんだね!

今度は泉質を見てから選んでみよ〜♪」

作成者:ココレス編集部

*写真はイメージです。

ココレス編集部は、シニア世代とそのご家族に役立つ情報をわかりやすくお届けするチームです。

脳トレや暮らしの知恵から、健康・介護・お金に関する専門家監修記事まで、幅広いテーマを扱っています。

「大切に想う気持ちを守る」というココレスの理念のもと、日常に寄り添い、安心と発見を感じてもらえる記事作りを心がけています。