三重苦――視覚、聴覚、言葉を失った女性、ヘレン・ケラー。

幼くして静寂と闇の中に置かれながらも、彼女は世界に光を届けた存在として、今もなお多くの人の心を動かしています。

怒りや孤独、葛藤を抱えながらも、彼女は“希望”という灯を絶やさずに生き抜きました。

今回は、そんな彼女の言葉と生き方から、私たちが日々の心を整えるためのヒントを見つけていきます。

- 不自由の中でも「できること」に目を向ける姿勢

- 支えを求めることの大切さと表現する力

- 日々の中で希望を見つけ、心をととのえる方法

ヘレン・ケラーとはどんな人だったのか

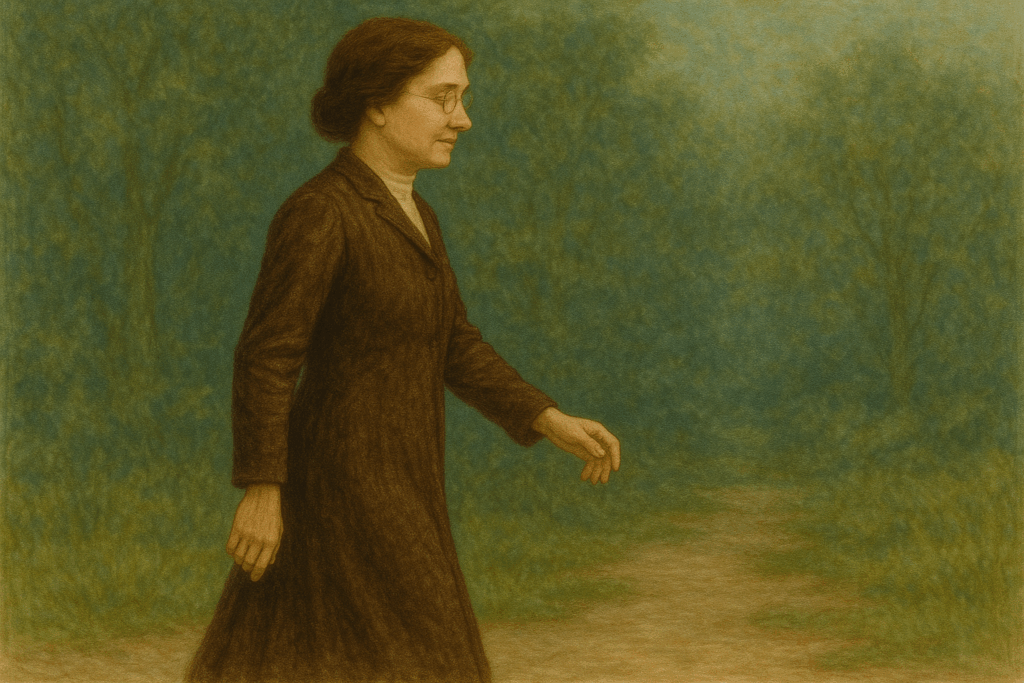

ヘレン・ケラーは1880年、アメリカに生まれました。生後19か月で病により視力と聴力、言葉を失います。

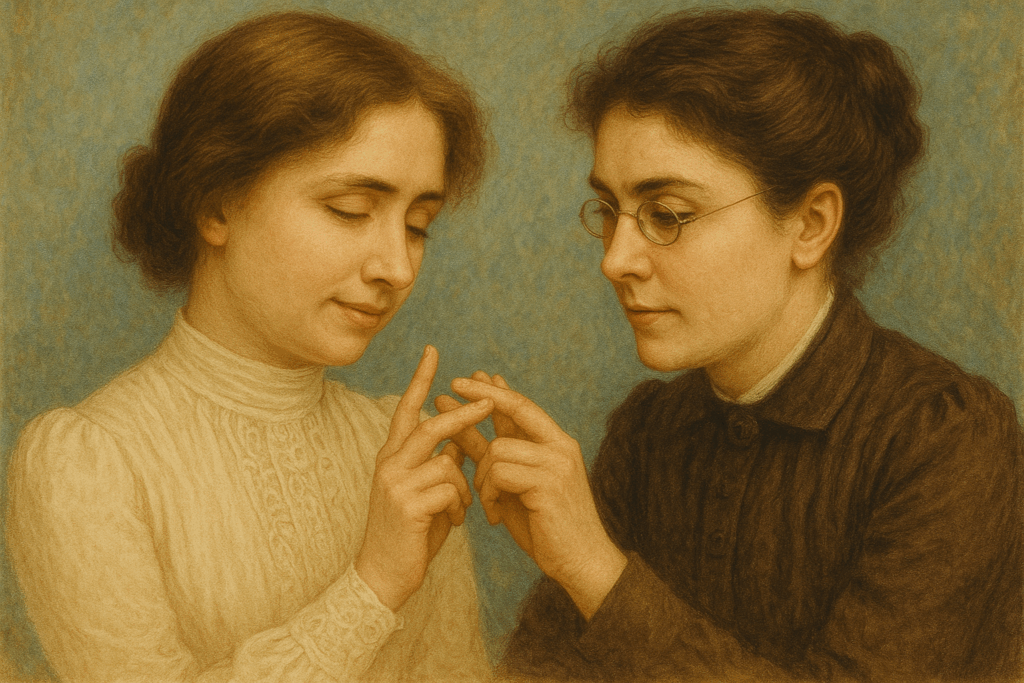

彼女の人生を大きく変えたのが、家庭教師サリバン先生との出会いでした。先生の手のひらに描く指文字から、彼女は再び世界とつながり始めます。

その後、大学を卒業し、社会福祉や教育、平和運動にも尽力しました。

多くの苦難を乗り越えながら、彼女は世界中に「努力」「感謝」「愛」の大切さを伝え続けたのです。

ヘレンが大切にしていた“こころのあり方”

ヘレンの言葉には、心を整えるための大切な考え方が込められています。

たとえば、「見ることができても、心で見ていない人たちこそ本当の不幸だ」と語ったように、彼女は“できること”に目を向ける姿勢を貫きました。

また、自分ひとりで乗り越えたわけではなく、サリバン先生の助けがあってこそ、と語る謙虚さも持ち合わせていました。

彼女は感情を否定せず、怒りや悲しみも読書や執筆、対話という“表現”によって整理していたのです。

「感情にふたをしない、でも呑み込まれない」――そんな柔らかさが、彼女の強さでもありました。

今の私たちにできる“心をととのえる習慣”

ヘレン・ケラーの生き方は、日々の中で小さな実践に置き換えることができます。

たとえば、当たり前のことに感謝すること。手紙を書くように誰かに思いを伝えること。

また、心が乱れたときこそ「今できること」に意識を戻すこと。

彼女のように読書や日記を習慣にすれば、気持ちを外に出す手段にもなります。

希望は特別なものではなく、「今を丁寧に生きる」ことの中に見つかるのです。

まとめ

ヘレン・ケラーは、できないことを数えるのではなく、自分の中にある光に目を向けて歩んだ人です。

彼女の言葉と姿勢は、私たちの日常にもそっと寄り添い、「心を大切にする」というメッセージを届けてくれます。

「弱いから整える」のではなく、「大切だから整える」。

そんなふうに、今日一日を、希望とともに過ごしてみませんか?

ココちゃん

ココちゃんヘレンさんの言葉、あったかくて胸にしみたよ。

心ってね、ちょっとしたことで明るくなれるんだね。

作成者:ココレス編集部

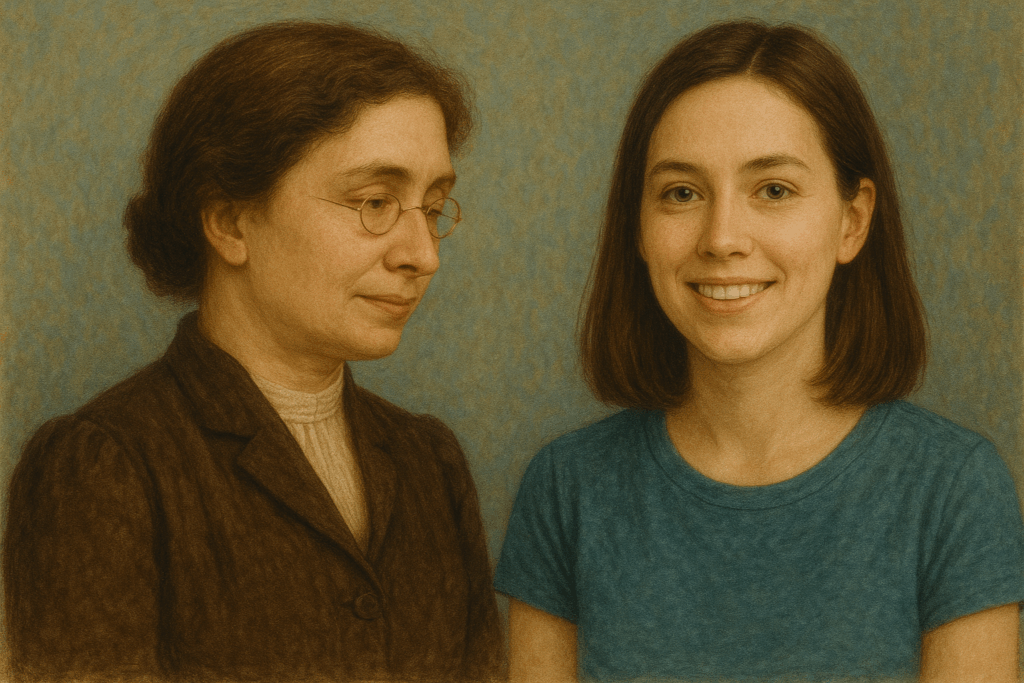

*写真はイメージです。

ココレス編集部は、シニア世代とそのご家族に役立つ情報をわかりやすくお届けするチームです。

脳トレや暮らしの知恵から、健康・介護・お金に関する専門家監修記事まで、幅広いテーマを扱っています。

「大切に想う気持ちを守る」というココレスの理念のもと、日常に寄り添い、安心と発見を感じてもらえる記事作りを心がけています。