火災は、ある日突然やってくるもの。

でも、しっかり備えておけば、被害を減らし、大切な命を守ることができます。

今回は、家庭に設置しておきたい消防設備について、種類・使い方・設置のポイントをやさしくご紹介します。

いざという時のために、今こそ「備え」を見直してみましょう。

- 火災警報器はすべての住宅に義務づけられている

- 消火器は“すぐ取れる場所”が安心

- 火災報知機や防炎グッズも心強い味方

- 家族みんなで「火の備え」を確認することが大切

住宅用火災警報器をきちんと設置しよう

火災警報器は、煙や熱を感知して大きな音で知らせてくれる装置です。

住宅用の警報器はすべての家庭に設置が義務づけられており、寝室や階段、キッチンなどへの設置が推奨されています。

寝室:就寝中に気づきにくいため

階段:逃げ道を確保するため

キッチン:煙タイプ・熱タイプのどちらかを選ぶと安心

電池の寿命はおよそ10年。ときどきボタンを押して音が鳴るか確認することも大切です。

「つけているだけ」でなく、「ちゃんと動いているか」もチェックしておきましょう。

初期消火に役立つ消火器を備える

消火器は、小さな火災の初期段階に使うことで、大きな被害を防ぐ手助けになります。

特にコンロ周りやキッチンでは、火が広がる前に対応できると安心です。

粉末式:いろいろな用途に対応でき、家庭用に最適

エアゾール式:スプレー型で、小さな火向けに便利

使い方は「ピンを抜く → ノズルを火元に向ける → レバーを握る」の3ステップ。

設置場所は、すぐ手が届く場所に。玄関やキッチンの近くが適しています。

お子さんの手の届かない高さに置くとより安全です。

プラスの備えで、さらに安心に

より広い家や集合住宅では、「連動型の火災報知機」も役立ちます。

これは火元から離れた部屋でも警報が鳴るため、どこにいても気づきやすくなります。

中には自動で消防へ通報してくれるタイプもあり、離れて暮らす高齢者の見守りにも活用されています。

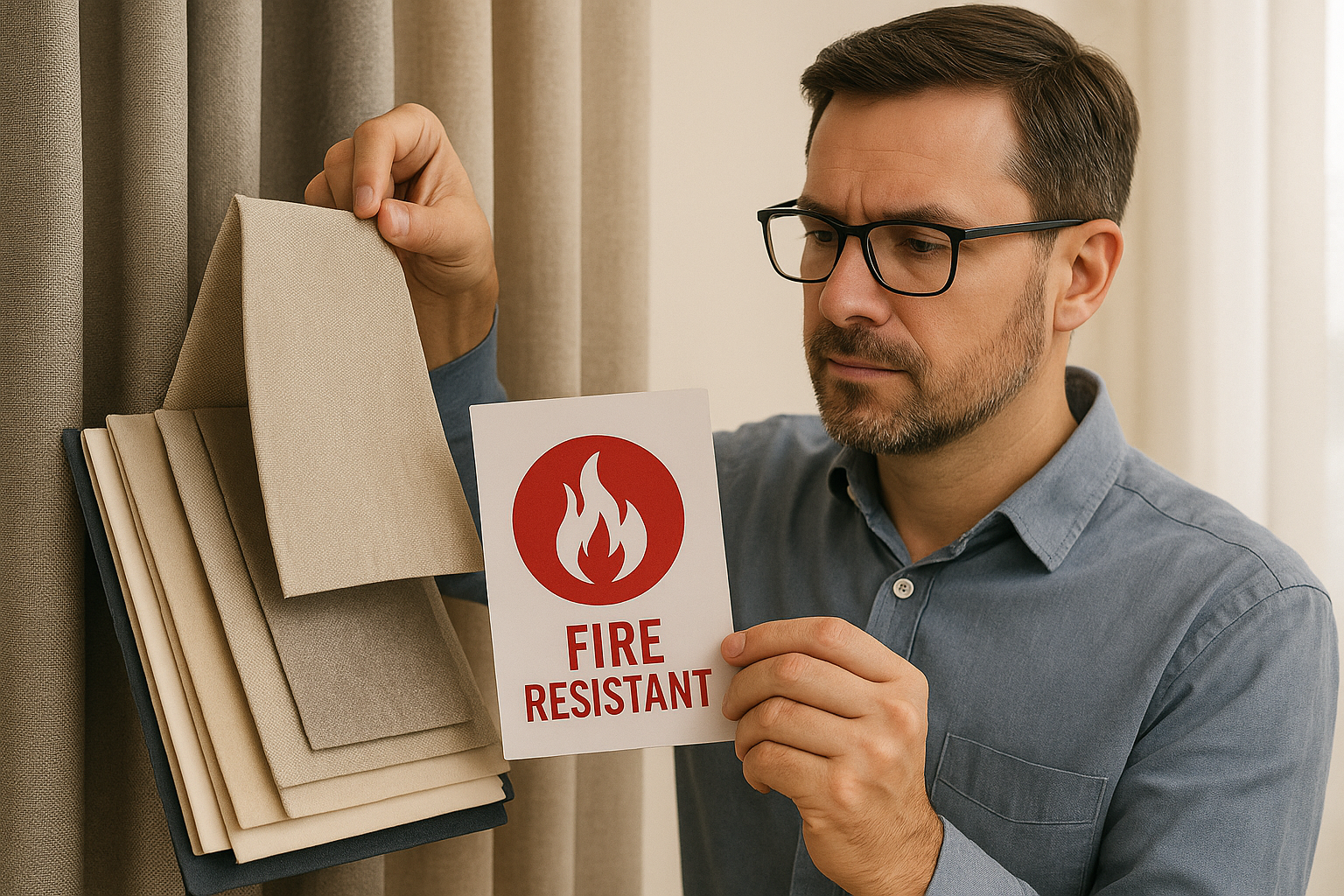

さらに、防炎加工のカーテンや布団、消火ブランケット(小さな火を覆って消す布)などの防火グッズを備えておくと、いざという時に落ち着いて対応できます。

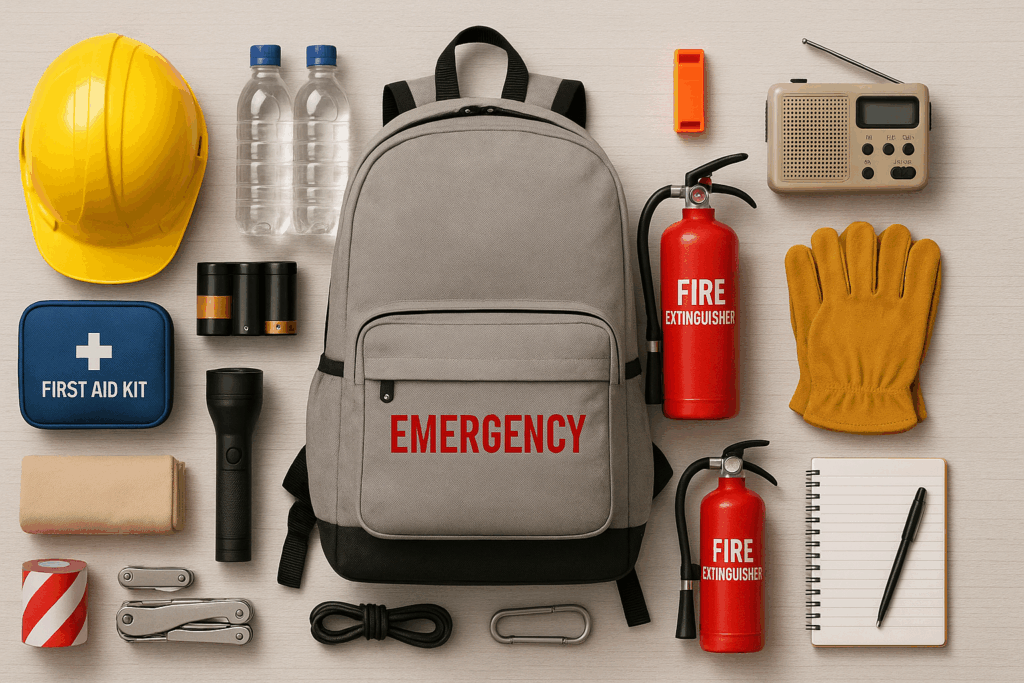

懐中電灯や非常持ち出し袋も火災時の避難に役立ちます。

まとめ

家庭の消防設備は、見た目には小さくても、命を守る大きな役割を持っています。

火災は起きてからではなく、「起こさない」「広げない」「逃げる」の3つの準備が大切です。

火災警報器は正しく設置・点検を

消火器の場所と使い方を家族で共有

防火グッズを揃えておくと心強い

高齢の家族にもわかりやすい備えを

「知っている」「使える」「話し合っている」――その積み重ねが、火災から暮らしを守るカギになります。

今一度、おうちの“火のそばの備え”を見直してみませんか?

ココちゃん

ココちゃん火災警報器って、つけたあとも「ちゃんと音が鳴るか」チェックがいるんだね〜。消火器の場所、家族で一緒に確認しておくと安心だな!

私も今夜、おうちの備えを見直してみようっと♪

作成者:ココレス編集部

*写真はイメージです。

ココレス編集部は、シニア世代とそのご家族に役立つ情報をわかりやすくお届けするチームです。

脳トレや暮らしの知恵から、健康・介護・お金に関する専門家監修記事まで、幅広いテーマを扱っています。

「大切に想う気持ちを守る」というココレスの理念のもと、日常に寄り添い、安心と発見を感じてもらえる記事作りを心がけています。