火は、私たちの暮らしに欠かせないものですが、一歩間違えば大きな災害を引き起こす危険な存在でもあります。

特に高齢者の家庭では、「ちょっとした油断」が命にかかわる火事につながることも。

今回は、火災の主な原因と日常でできる予防の習慣、そして「いざ」というときにどう動くかをわかりやすくお伝えします。

- 火事の主な原因は「うっかり」「つい忘れ」が多い

- 毎日の習慣でリスクをぐっと減らせる

- 初期対応と避難行動をあらかじめ知っておく

- 防災グッズをそろえるだけでも安心感が高まる

火事の原因は意外と身近にある

火災の原因にはいろいろありますが、特に多いのが次の4つです。

コンロの火の消し忘れ

電気コードのたこ足配線や劣化

石油ストーブや電気ヒーターの使い方ミス

タバコの不始末

「ちょっと目を離しただけ」「このくらい大丈夫」と思った瞬間に火が広がることも。

火事は一瞬で起きて、一生の後悔につながることもあります。だからこそ、日常の意識が何よりも大切です。

火事を防ぐ5つの習慣

毎日の中で、次のような習慣を身につけておくと、火災のリスクを大きく減らすことができます。

火のそばを離れない

→ 調理中の電話や来客でも、必ず火を止めてから対応しましょう。

電気はこまめにオフ

→ 使っていないコンセントは抜き、ホコリがたまらないように注意。

ストーブの前はすっきりと

→ 洋服や新聞紙、カーテンは近づけないように。

タバコの吸い殻は完全に消す

→ 水を入れた灰皿を使うとより安心です。

寝る前・外出前は火元確認を

→ 指さし確認で目と声を使ってチェックするのがおすすめです。

ちょっとした確認の積み重ねが、自分や家族の安全につながります。

もし火事が起きたら、どう動く?

万が一火事が起きたとき、初期段階であれば消火器や水で対応できることもあります。

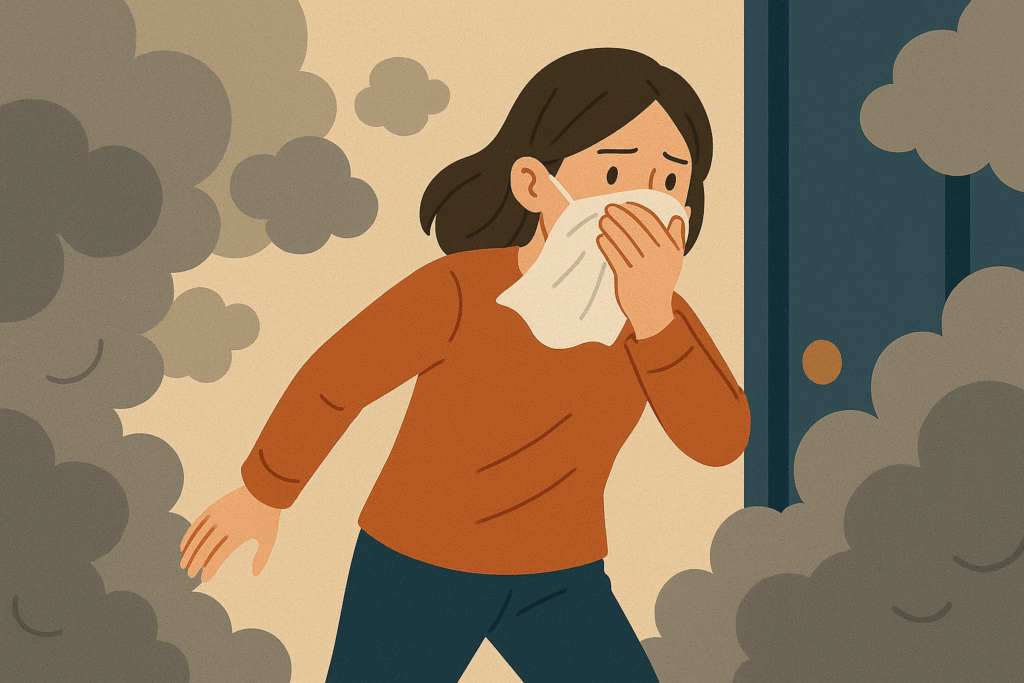

でも、炎が天井に届くような大きさなら、自力での消火はとても危険。すぐに避難し、119番へ通報しましょう。

避難の際は、煙を吸わないように低い姿勢を保ち、出口に向かって進みます。

玄関や窓のカギは日ごろからすぐ開けられるようにしておくと安心です。

また、「火事だ!」と大きな声で周囲に知らせることで、助け合いの行動が広がります。

まとめ

火事は「うちは大丈夫」と思っているときにこそ起こりやすいものです。

大切なのは、火を使うときの“ちょっとした意識”と、日々の“確認の習慣”。

火のそばを離れない

電気や暖房器具を正しく使う

避難ルートを確保しておく

「火事が起きたらどうするか」を家族で話し合う

火を使うときは、心も落ち着けて。

安心な暮らしは、毎日のやさしさと注意深さから生まれます。

ココちゃん

ココちゃんおばあちゃん、台所に立つときはいつも「火を見てね」って言ってたなあ。私も、出かける前に「指さし確認」、習慣にしようっと!

家の消火器の場所もちゃんと覚えておこう〜!

作成者:ココレス編集部

*写真はイメージです。

ココレス編集部は、シニア世代とそのご家族に役立つ情報をわかりやすくお届けするチームです。

脳トレや暮らしの知恵から、健康・介護・お金に関する専門家監修記事まで、幅広いテーマを扱っています。

「大切に想う気持ちを守る」というココレスの理念のもと、日常に寄り添い、安心と発見を感じてもらえる記事作りを心がけています。