土砂災害――それは、大雨や地震のあとに、突然襲ってくる自然の脅威です。

ほんの数分で命を奪うこともあるため、特に山や斜面の近くで暮らす人には、日ごろからの備えがとても大切です。

この記事では、土砂災害の種類や前ぶれ、避難のタイミング、そして高齢者にもできる備え方をやさしくご紹介します。

- 土砂災害は「がけ崩れ・土石流・地すべり」の3つに分かれる

- 事前に自宅周辺の地形や危険区域を知っておくことが大切

- 前ぶれを見逃さず、迷ったら早めの避難を

- 情報収集の手段をあらかじめ決めておこう

土砂災害ってどんな災害?

土砂災害とは、豪雨や地震などがきっかけで、土や岩が崩れたり流れたりする自然災害のことです。

大きく分けて、「がけ崩れ」「土石流」「地すべり」の3つのタイプがあります。

がけ崩れ:急な斜面の土や岩が突然崩れ落ちる

土石流:大雨で山の土砂が一気に川を流れ下る

地すべり:地下水や雨の影響で、ゆっくりと広い範囲が動き出す

特に注意が必要なのは、長雨・台風・集中豪雨の後。静かに、でも大きな力で襲ってくるのが土砂災害の怖さです。

リスクを知ることが命を守る

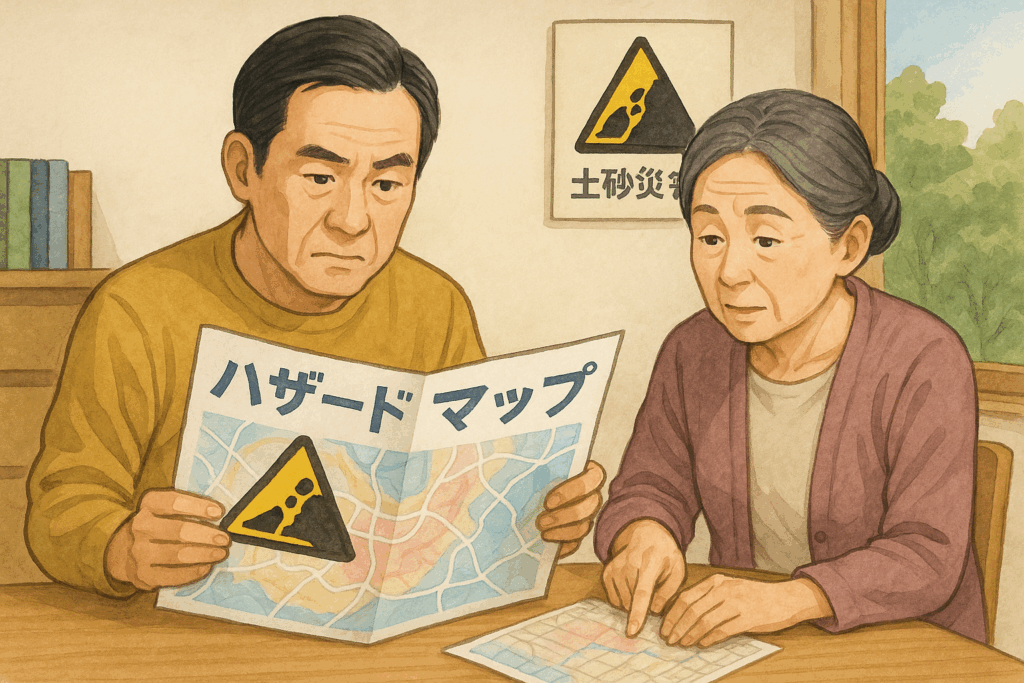

まずは「自分の住んでいる場所」が、土砂災害の危険があるかを知ることが大切です。

市区町村が出しているハザードマップを見ると、危険区域が色分けされています。

山のふもとや谷沿い、がけの下などに住んでいる方は特に注意が必要です。

また、近くに「砂防堰堤(さぼうえんてい)」がある場所は、過去に災害があった地域の可能性があります。

「うちは大丈夫」と思わず、地形と災害履歴を知っておくことが、いざというときの備えにつながります。

前ぶれに気づき、すぐ避難するために

土砂災害には、いくつかの前ぶれがあります。

たとえば、

地面にひび割れや沈みが見える

水がにごったり、逆に急に枯れたりする

地鳴りのような音や、木の裂けるような音がする

長く雨が降り続いている

こんな“いつもと違う”変化を感じたら、迷わず避難の準備を始めましょう。

特に高齢者の方は、「警戒レベル3(高齢者等避難)」の段階で避難を開始するのが安心です。

避難所への道を明るいうちに歩いておく、家族や近所と「声かけルール」を決めておく、持ち出し品をまとめておく――

そうした小さな準備が、命を守る大きな力になります。

まとめ

土砂災害は、見た目では分かりにくく、静かに起きる“見えない危険”です。

でも、前ぶれに気づき、早めに行動すれば、命を守ることはできます。

地域の地形やハザードマップをチェック

前ぶれを知っておき、少しでも違和感を覚えたら避難準備

情報源(アプリ、ラジオ、防災無線)を決めておく

高齢者は特に「早めの行動」を意識して

「まだ大丈夫」より「もう逃げよう」の気持ちが大切です。

備えは、あなたと大切な人の命を守る第一歩になります。

ココちゃん

ココちゃん音もなくやってくる土砂災害って、こわいけど…備えがあればちゃんと守れるんだね。うちの近くの坂道、ハザードマップで調べてみようかな〜!雨が降った日は、ちょっと早めに行動しておこうっと♪

作成者:ココレス編集部

*写真はイメージです。

ココレス編集部は、シニア世代とそのご家族に役立つ情報をわかりやすくお届けするチームです。

脳トレや暮らしの知恵から、健康・介護・お金に関する専門家監修記事まで、幅広いテーマを扱っています。

「大切に想う気持ちを守る」というココレスの理念のもと、日常に寄り添い、安心と発見を感じてもらえる記事作りを心がけています。