「運動は体にいい」とはよく聞きますが、それはいつからそう考えられてきたのでしょうか?

実は、運動の歴史には古代から続く知恵や文化が詰まっています。

この記事では、「体を動かすこと」にまつわる興味深い雑学を紹介。

読むだけで思わず体を伸ばしたくなるような内容を、どうぞお楽しみください。

- 運動の起源は古代ギリシャにまでさかのぼる

- 「歩く」は最古にして最強の運動

- 昔の暮らしには自然な筋トレ要素があった

- 運動には脳の活性化や文化的背景もある

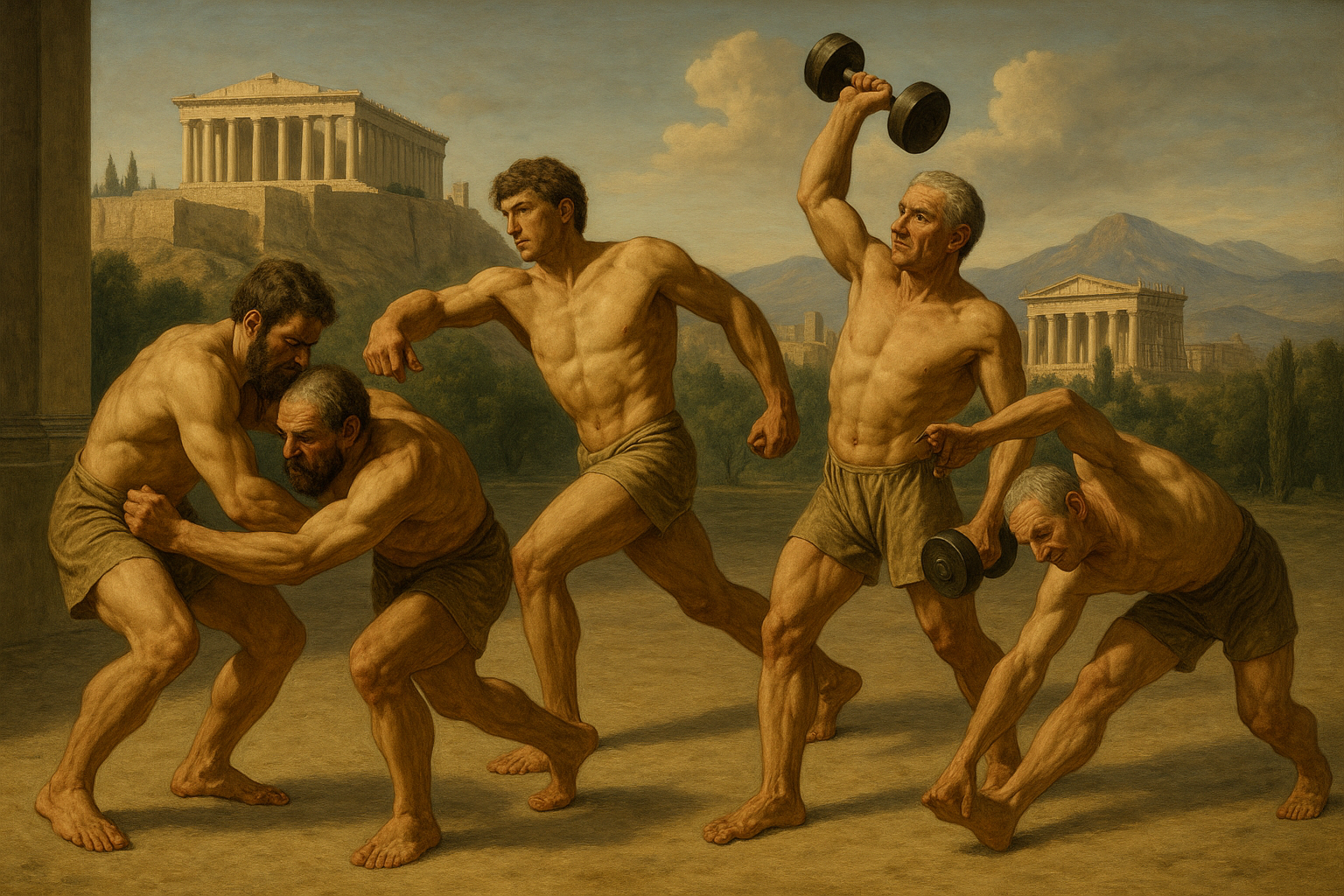

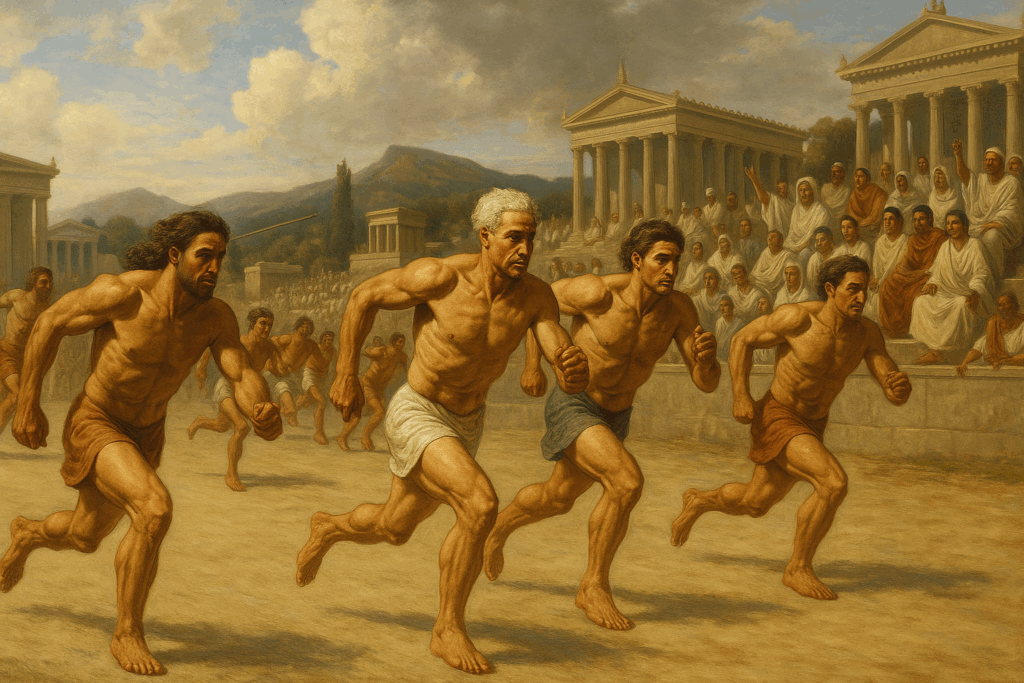

運動は神聖な行いだった? 古代のスポーツ観

古代ギリシャでは、体を鍛えることは精神修養と同じ意味を持っていました。

スポーツはただの娯楽ではなく、哲学・教養・宗教の一部として扱われていたのです。

有名な言葉「健全な精神は健全な肉体に宿る」も、この思想の流れから生まれました。

オリンピックも宗教行事の一環として始まり、神に近づく手段とされていたとか。

🏛️運動とは「人間性を高めること」。そう考えると、日々の体操にも深みが出てきます。

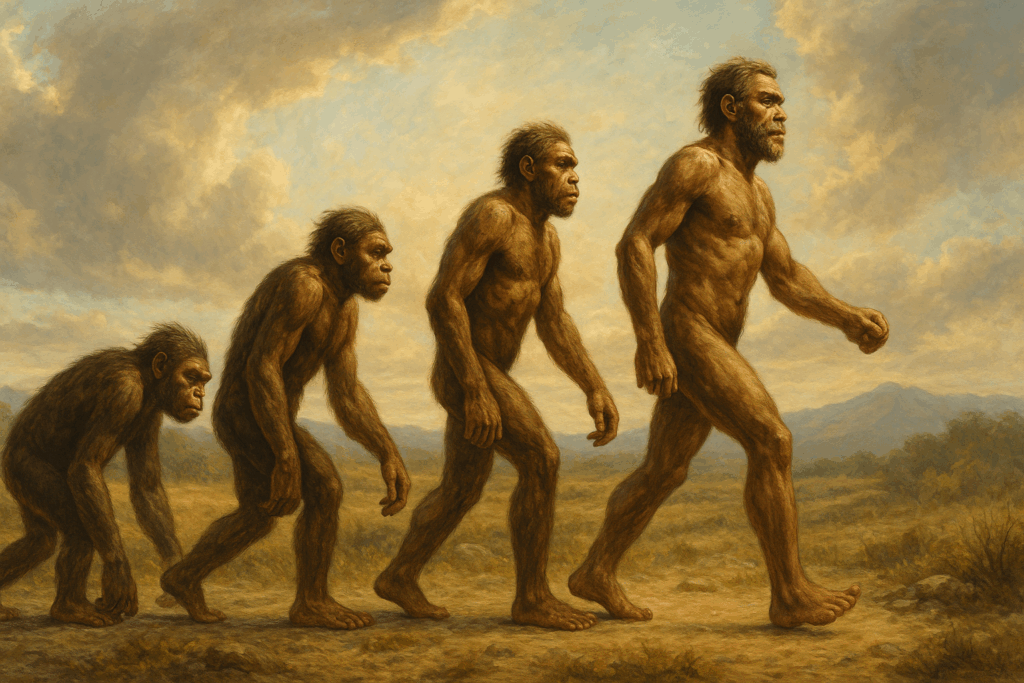

歩くだけでも驚きの効果。運動の原点は“歩行”

人類が二足歩行を始めたのは、約400万年前とも言われています。

それ以来、「歩く」という行為は最も自然で効率的な運動手段として受け継がれてきました。

現代でも、1日30分のウォーキングが筋力・心肺機能・記憶力の維持に効果的とされています。

お金も道具も不要な健康法、それが“歩く”という行動なのです。

🚶♀️「散歩」は人類が発明した、最古にして最高のフィットネスかもしれません。

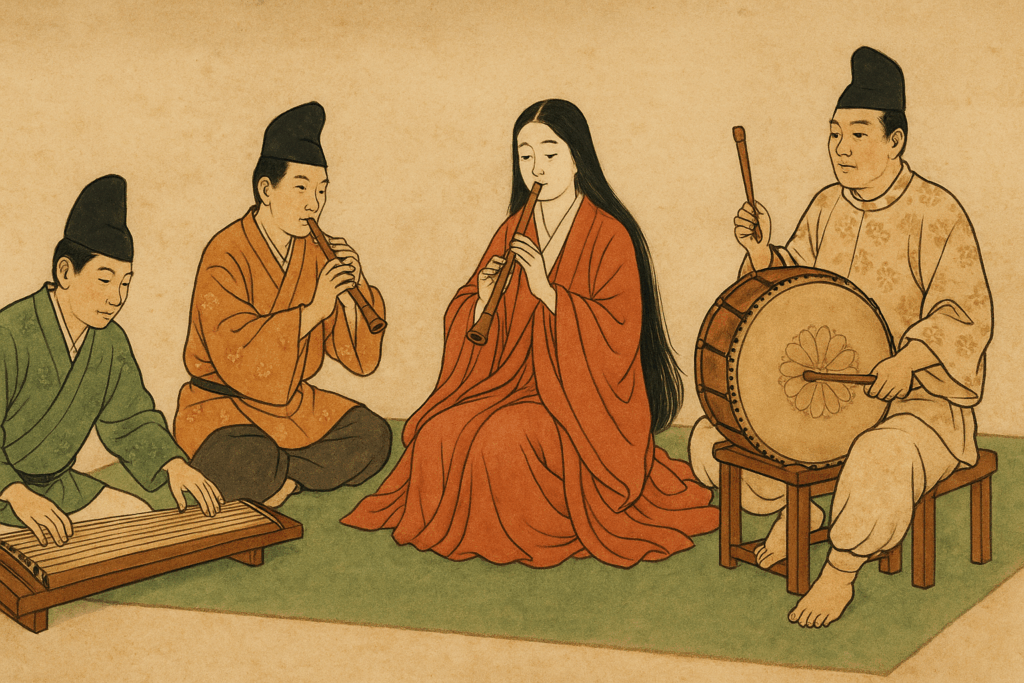

運動は文化でもあり、脳にもいい

日本最古の体操は、平安時代の「六段の調子」と言われています。

宮中で朝の儀式として行われたこの体操は、心と体を整える儀礼でもありました。

現代のラジオ体操にも通じる、動作とリズムによる健康文化の原型です。

さらに、近年の研究では「軽い運動」が脳の活性化にも効果的だとされています。

特に、歩きながら会話をする(デュアルタスク)は、前頭葉を刺激し、認知機能低下の予防にもなるそうです。

🧠運動は、体だけでなく“心と脳”も元気にしてくれる文化的な習慣なのです。

まとめ

運動は、単なる健康法ではなく、古代から続く人類の知恵でもありました。

「ちょっと動く」「散歩に出る」――そんな行動の裏には、深い歴史と効果が隠れています。

今日という一日を心地よく終えるために、体を少しだけ動かしてみませんか?

🌿身体を動かすことは、未来の健康と心のゆとりへの贈り物です。

ココちゃん

ココちゃん運動って、昔から“心も鍛えるもの”だったんだね!

歩くだけでもすごいってわかって、なんだか外に出たくなっちゃった♪

作成者:ココレス編集部

*写真はイメージです。

ココレス編集部は、シニア世代とそのご家族に役立つ情報をわかりやすくお届けするチームです。

脳トレや暮らしの知恵から、健康・介護・お金に関する専門家監修記事まで、幅広いテーマを扱っています。

「大切に想う気持ちを守る」というココレスの理念のもと、日常に寄り添い、安心と発見を感じてもらえる記事作りを心がけています。